【イベントの様子】秋のウォークラリーを開催しました!!

こんちには!花咲くみらいカプリスです!

11月15日、17日、18日の3日間、西京極総合運動公園にて「秋のウォークラリー」イベントを開催しました✴

3日とも寒い日が続きましたが、寒さを忘れるほど楽しいイベントとなりました![]()

ウォークラリーは、4つのブースを設置して行いました。

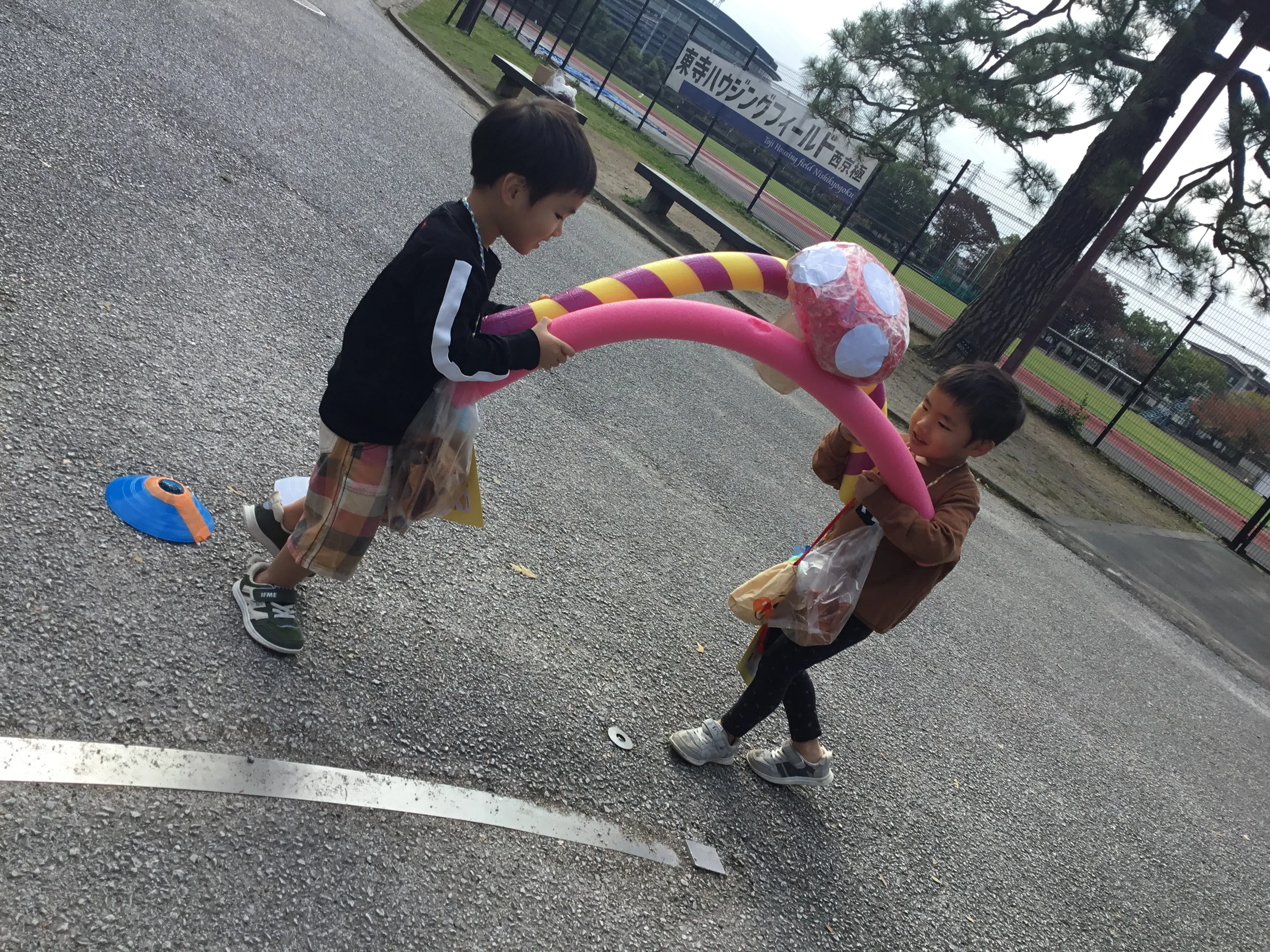

1つ目のブースは ”きのこ運び’’です。

不安定なプールスティックでどうすれば落とさないように運ぶことができるか?

工夫しながら楽しんでくれました!

2つ目のブースでは、‘‘宝探し’’を行いました!

落ち葉の入ったダンボールの中から、色のついたどんぐり5つを見つけるゲームです。

みんな楽しんで探し出していました。中には目を瞑って探す子もいました![]()

3つ目のブースでは、‘‘どんぐり玉入れ’’を行いました!

大きな手作りのどんぐりをフープ目がけて一生懸命に投げていました。

すべてのどんぐりを入れられると、子どもたちは笑顔でとっても喜んでいました![]()

最後のブースは、今までのブースのゲームをクリアすることで手に入れられる

‘‘パーツ’’と、道中で拾った‘‘落ち葉’’を使って「フクロウ」の制作です!!

‘‘ワインコルク’’を使って「フクロウ」のキーホルダーを制作をしました☆

こどもたち自ら一生懸命に集めた落ち葉やパーツで作るため、とても楽しそうに取り組んでくれました。

キーホルダーを「帰ったら鞄に付ける」と言ってくれる子もいて、職員も嬉しい気持ちになりました♪

寒い中、たくさんのご参加をありがとうございました。

来月は、素敵なクリスマスのイベントを考えていますので、お楽しみに☆

年長児小集団療育~白玉フルーツポンチ作り~

こんにちは。花咲くみらいカプリスです。

先日の年長児小集団療育の制作は、クッキングを実施しました。

今回のクッキングは、みんな大好き “フルーツポンチ” です。

まずは、白玉粉をギュッギュッとこねて、丸める作業に挑戦!!

「粘土みたーい!」と言いながら、力いっぱいこねていました。

次は、丸める作業です。

大きいお団子や平べったいお団子など、個性豊かなお団子を作っていた子どもたち☆

「ママ、喉つめたらあかんし!」と、ミニサイズのお団子を作っているお友だちもいましたよ♡

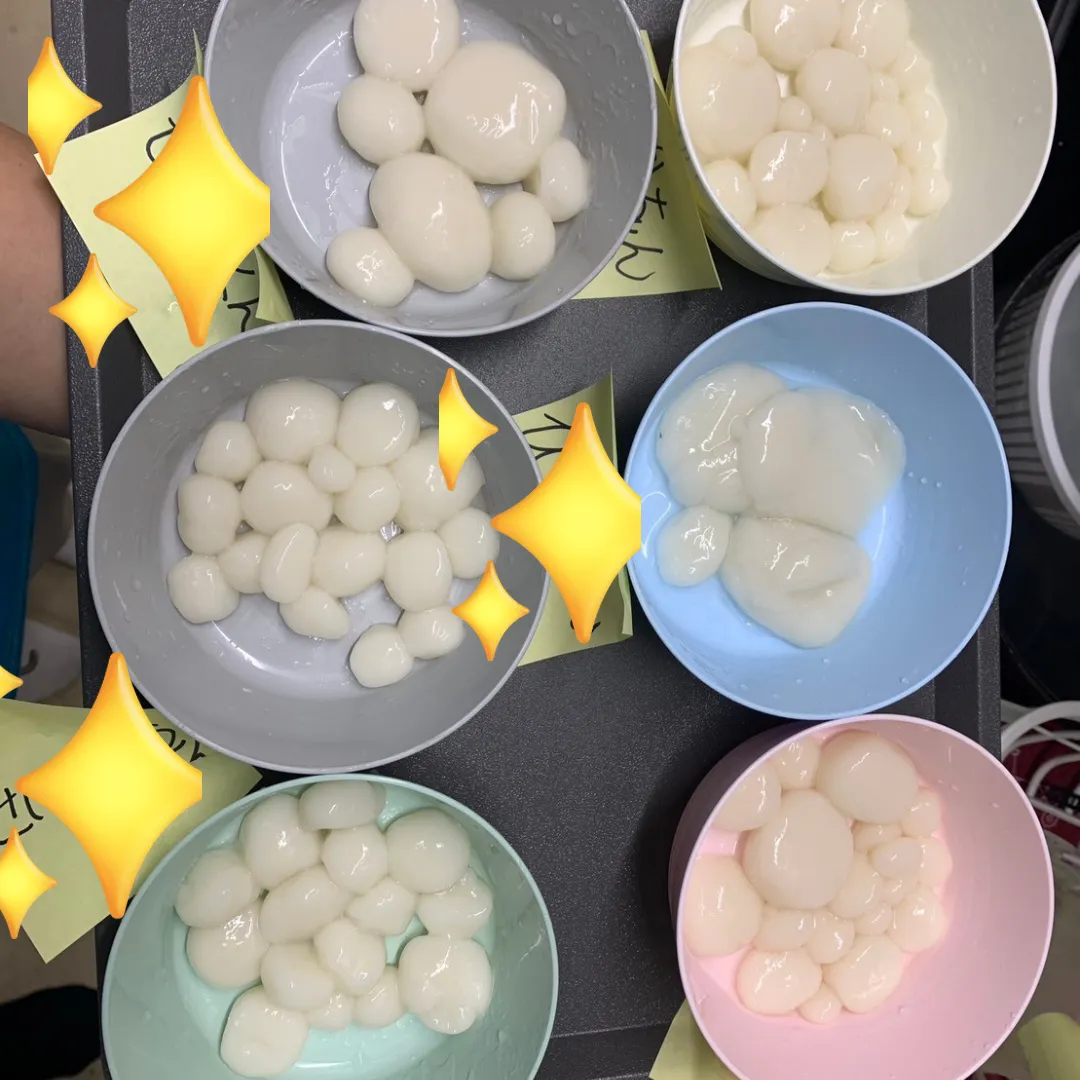

茹で上がった白玉団子は、ご覧のとおりとっても個性的♪

仕上げにフルーツを盛り付けて完成です!!

みんな一生懸命に、上手に作れました!

ママと一緒に食べるフルーツポンチは、とっても美味しかったね(^o^)

「次は何を作るの~?」とクッキングの時間を楽しみにしてくれている子どもたちでした♪♪

預かり療育の様子~梅の宮大社へ行ってきました~

秋晴れの中、梅の宮大社までお散歩へ行ってきました。

到着してまず、手水舎で手を清めます。

「きょうりゅう・・・」と、さっそく可愛い一言に癒されます![]()

柄杓を慎重に持って、お水をすくっています♡

お水の感触に触れて、こんなに良い笑顔![]()

次は、お賽銭に挑戦。

1円玉を握りしめ、小さい体を前のめりにして、賽銭箱にめがけて入れます!!

チャリン!とお金の音を確認したあとは、からんからんと綱を揺らします。

上の鈴を確かめながら・・・

2人で協力して鳴らす姿も・・・

みんな、どんなお願いごとをしたのかな??

そのあとは、境内でお茶タイムをとったり、散策を楽しんだりしました。

帰る前にはやっぱりお気に入りの場所、手水舎へ!!

しっかり、手を清めてカプリスへ戻ります。

帰り道、農家さんから美味しそうなお土産を頂きました(^^)/

お天気の良い日は、戸外でたくさんの刺激を受けながら散歩や公園に出かけることが多いです。

抱っこ抱っこ!!だった子どもたちも、散歩の楽しさに気付き、お散歩が大好きになりました。

子どもたちと季節を感じ、今の季節ならではの動植物に出会うことも、散歩の楽しみの一つです。

今では体力もついてきて、少し足をのばして出かけられる日も多くなってきましたよ。

これからどんどん寒くなりますが、寒さに負けない強い体づくりをしていきましょう。

年長児小集団療育 ~おにぎり作り~

こんにちは。花咲くみらいカプリスです。

先日の年長児さん対象の小集団療育では、初めての<クッキング>を行いました。

炊飯器を開けると、「わぁ~(*'▽'))と歓声があがります!

まずは、しゃもじを使ってお米を混ぜる作業。

子どもたち同士でじゃんけんをしたり、譲り合って順番を決めたりしていましたよ☺

自分の好きな量をよそって、さぁ!握るぞぉー!

「爆弾おにぎり作るぞ!」や「どんな形にしようかな?」と、やる気満々の子どもたち。

年長さんになり、少し大きくなった手で一生懸命にぎにぎ🍙

2つ目は、お母さんにご馳走するおにぎりを作り。

「ママはいっぱい食べるしー!」や「好きな形は何かなぁ?」と、お母さんへの気持ちを込めて、自分のおにぎりよりもたーくさん

にぎにぎしていた姿が印象的でした(^^)

最後は、海苔を巻いて完成です!!

自分用の少し小さめのおにぎりと、お母さん用の大きなおにぎり♪

子どもたちは早くお母さんに食べてもらいたくて、目をキラキラさせていました☆彡

お母さんと一緒に、おにぎりを食べている子どもたちからは

「さいこー!」「めっちゃおいしい!」といった声がたくさん聞こえてきました。

お母さんにご馳走をしてあげた子どもたちは誇らしげで、いつもより頼もしい表情でした![]()

11月3日の文化の日には、放課後等デイサービスカプリスとの共同イベントとして、

日本の食文化に触れる楽しいイベントも企画しています!!

実際に鰹節を削ったり、豆乳から湯葉を作ったり、おにぎりとお味噌汁も頂く予定です。

是非みなさまのご参加をお待ちしております!

あずかり療育の様子~9月~

こんにちは。花咲くみらいカプリスです。

今月のあずかり療育の様子をご紹介します。

まだまだ日中は暑い日が続いていますが、午前中の少し涼しい時間にお散歩に出かけています。

カエルにバッタ、ちょうちょや綺麗なお花を見つけては立ち止まり、ジーっと観察するこどもたちです。

小学校の前を通ると、ちょうど運動会の練習中でした。みんな興味津々![]()

小学生の様子を見たくて、「見せて~」と抱っこをもとめます(^^)

綱引きが始まると「がんばれ~!」と拍手をしていましたよ!

おみやげに、大きな石、小さくて可愛いお花を摘んで、大事そうに持っています♪

たくさん寄り道をして、たくさんお話しをしながら、お目当ての公園に到着!!

公園に到着すると、まずは水分補給です。

しっかりとお茶を飲むと一目散にすべり台の方へ走っていき、他のお友だちがいると並んで順番を待ちます(*^-^*)

帰り道は少し疲れた様子の子どもたちも、「カプリスに帰ったらお弁当だねー!」と言うと張り切って歩きます☆

「ママのお弁当楽しみだね!今日のおかずは何かなぁ!」とワクワクしながら歩きます。

事業所に到着すると「ただいま~!」と大きな声でご挨拶(*'▽')

手を洗って、みんな一緒に「いただきま~す!」

いっぱい歩いて、いっぱい遊んだ子どもたち。モリモリ食べて、あっという間にお弁当箱が空っぽに☆

お弁当を食べ終わったら、自分たちでお部屋のお掃除。ピッカピカにしてくれましたよ🤩

花咲くみらいカプリスでは未満児さんと年少児さんを対象に、午前中3時間~4時間のあずかり療育を実施しています。

お子さまの特性傾向に応じてきめ細やかに対応し、あいさつ、手洗い、トイレ、食事、散歩など日常生活動作の獲得を図ったり、先生やお友だちとの交流をとおして社会性を育んだり、楽しみながら発達を促します。

現在、お子さま1名に保育士等の有資格者が1名つき、手厚い療育を実施しています。

気になられた方はお気軽にご連絡ください!お待ちしております。

9月は防災月間 ~避難訓練を行いました~

こんにちは。花咲くみらいカプリスです。

9月は防災月間です。

カプリスでは今年も、毎年恒例の災害時の避難訓練を行いました。

おさない。

はしらない。

しゃべらない。

もどらない。

逃げる時のお約束は “お、は、し、も” です!

防災頭巾をかぶり、指導員から地震や火事の時に気をつけなければならないお話を聞きました。

真剣にお話を聞いて、慌てることなく、みんなとても上手に避難することができました。

サイレン音にビックリして泣いてしまうお友だちや

「保育園でしたよ!」と地震の時、即座にダンゴ虫ポーズをとるお友だちも![]() !!

!!

『もしも』の時の万全の備えとして、今後も様々な状況を想定しながら万が一に備えていきたいと思います。

未満児~年少児対象「預かり療育」夏休みの様子

日中は夏と変わらないような暑い日もありますが、日が落ちるのが随分と早くなってきましたね。

先日、たくさん遊んだプールの片付けを子どもたちと一緒にしました!

せっせと、拭き掃除を手伝ってくれましたよ(^^♪

最後は、お世話になったプールに、また来年とバイバイしました(^^)/

朝の涼しい時間帯にお散歩へ!!

お地蔵さんを見つけると、手をあわせて「おはようございます」のご挨拶も忘れません!!

車がくると「くるま、きたよー」と知らせてくれます。そして、ピタ―っと端に寄って止まっています。

観光バスやゴミ収集車、救急車などの、はたらくくるまが大好きな子どもたち♪

目をきらきらさせながら、手を振っていますよ!

振ってもらえると、照れくさそうに、にんまり笑顔。。。

最寄りのスーパーへお買い物にも行ってきました!

お目当ての商品は見つからなかったのですが、みんなでスーパーに入店する姿はなんとも可愛らしい姿でした♡

子どもたちも、すこーし緊張気味のようでした。

散歩から帰ったあとは、まだまだ元気がありあまっているようで、子どもたちが音楽をリクエストしてくれます。

お気に入りは『はたらくくるま』『ゲゲゲの鬼太郎』『どんないろがすき』です。

振り付けまでしてくれ、まるでライブ会場のようですよ。

お家のようにリラックスモード中・・・

積み木を積み上げるのも倒すのも、だぁーい好き♡

9月はどんな生き物やお花を発見できるか楽しみです!!

見学と体験は随時受付中です。

お気軽にお問い合わせください。

未満児~年少児対象「あずかり療育」の様子

8月に入り夏も後半に入ってきましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。

外はセミの大合唱。

あずかり療育のお散歩中に、セミの抜け殻を発見😲

興味はあるけれど、どきどき。。。

勇気をだしてちょんちょんと触ってみることができました\(^_^)/

セミの抜け殻を覚えると、発見するのも早いです!!

セミの抜け殻見つけの名人が生まれました(^^♪

さてさて、夏といえば水遊び🌞

水遊びでは、セミの鳴き声に負けないくらいの笑顔と笑い声が響いています。

ホースから出てくる水が不思議で覗いてみたり、バケツに水を汲んだり、水鉄砲にも挑戦していますよ🤩

指導員との水のかけあいでは、バケツいっぱいの水を指導員にかけ、倍返しする姿も・・・

顔に水しぶきがかかっても、少しずつ平気になってきましたよ!!

水を足でキックしたり、おしりに水をつけてパンパンとおしりを叩き水しぶきを飛ばしたり、子どもたちの水しぶきの出し方はユニークです😝

最近はお手伝いもしてくれます。

ほうきとちりとりを持ってお掃除お掃除♪

ほうきの順番交代も上手にできますよ!

また、お友だちが転ぶと「だいじょーぶ!?」と声をかけてあげたり、思いやりの心も育ってきたように感じます。

まだまだ暑い日が続きます。体調管理には十分注意して、子どもたちと楽しく過ごしていきたいと思います。

未満児~年少児対象 「あずかり療育」の様子

あずかり療育が始まり、1か月が過ぎました。

来所後、笑顔で「ばいばい!」ができるようになってきました。

トイレへ行き、手を洗う習慣も身についてきました。

とはいえ、お水が大好き!!手洗いのついでに、すこーしお水で遊んでいますが、、、笑

ズボンを自分で履くことにも挑戦中!!

「よいしょ」と頑張って履いたものの、同じところから足がでてきて、それでも歩こうとする姿に思わず笑ってしまいます!

子ども同士のかかわり、こっそり様子を見ていると、小さいながらにも、おもちゃの取り引きをする姿も!!

取り引きに成功した表情も、とても可愛いです。

戸外へお散歩、も大好き!!

手作りのお散歩バックを持って、帽子もかぶり準備万端!

出発前は、放課後デイの先生たちにも、「いってきまぁーす」のごあいさつ!!

ハイタッチまでしてもらい、とってもご機嫌で出発!

靴下、靴を履くこともまだまだ難しいけれど、やってみようとトライしている姿が見られます!

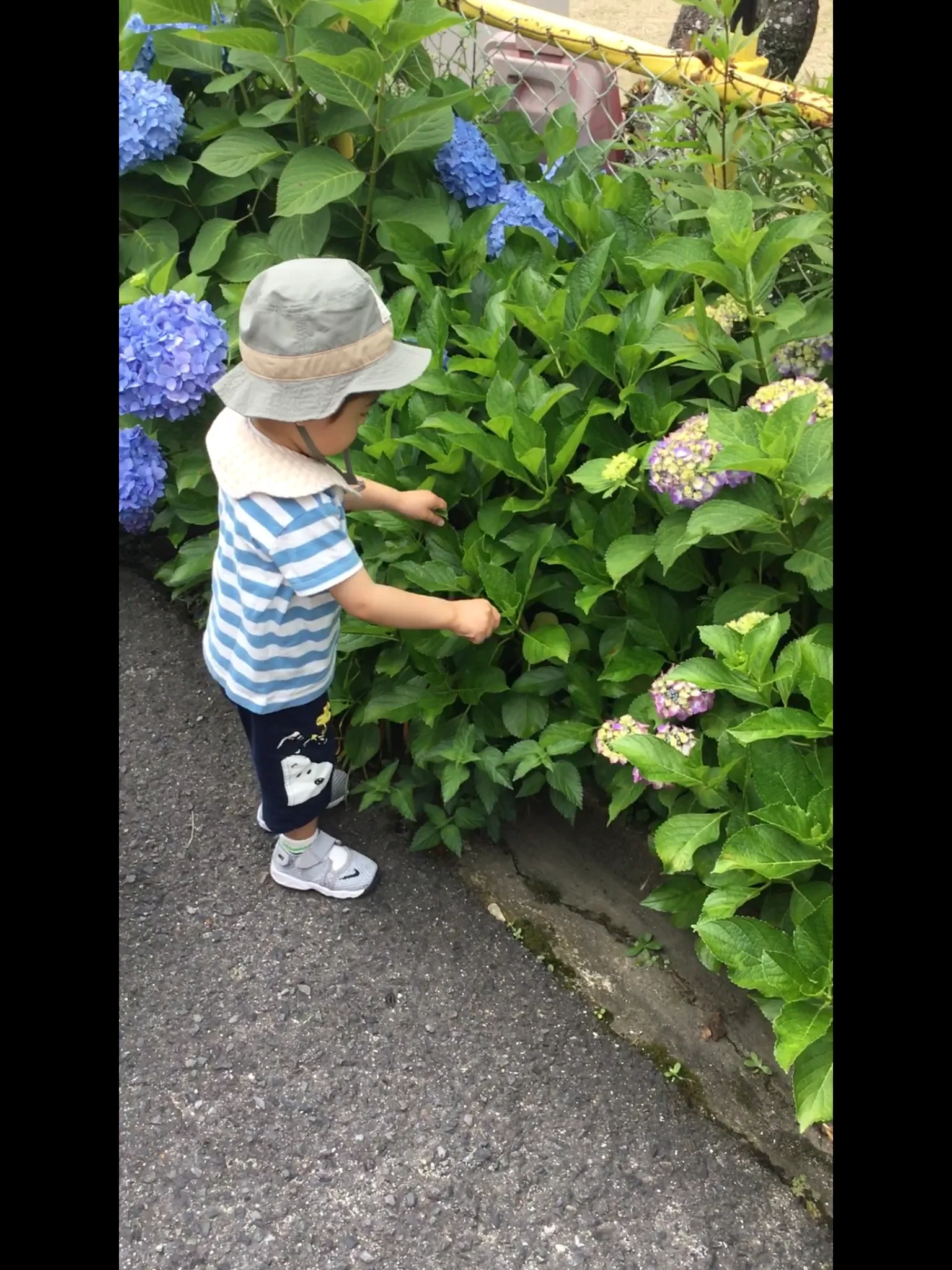

戸外では発見がいっぱい!!

指差しをしながら、いっぱい教えてくれます。

こどもの目線からの発見には大人も大喜び!

石や葉っぱが好きな子どもたちは、おうちの人へのプレゼントも忘れませんよ!

同じ石でも時間をかけてじっくり選別しています。

帰ってきたころには、散歩バックの中はお土産であふれています。

さて、お腹も空いてきました。待ちに待ったお弁当タイム♪

とっても幸せそうに食べていますね。

これから暑い日が続きますが、暑さに負けず、施設中に笑い声が響き渡るくらい

楽しい時間を過ごしたいと思います。

あずかり療育は現在、(火)(木)を中心に実施しています。

夏休み期間中は、幼稚園年少児さんのお預かりのご予約もいただいています。

幼稚園や保育所に入園したものの、

集団生活での困りごとが多い・・・食に興味がなく、お弁当を食べてくれない・・・

トイレトレーニングが進まない・・・園の先生は忙しそうで相談しにくい・・・

などなど、どんな小さなご不安でも親御さまと一緒に考えていければと思っています。

この1ヶ月で、おあずかりしているお子さまはグングン成長しています♪♪

ご相談、お申込みはお気軽にスタッフまでお声掛けください。

個別のビジョントレーニング実施中です!

こんにちは!スパーク四条段町スタジオです!(^^)

スパーク四条段町では個別のビジョントレーニング実施中です!

実際の様子を写真と共にみていき、トレーニング内容についてもお話していきます。

↑ 指導員と一緒にケンケンしている様子です(^^)

個別のビジョントレーニングでは最初に身体を動かして、その後に机上活動をおこないます。

身体を動かして発散させた後に机上活動に取り組むと、より集中することが出来ます。

指導員の声掛けに応じてケンケンやスキップをしたり、指導員の動きを真似しよう!といった活動も行います。

目の前の人の動きを真似するのは「眼と身体のチームワーク」への働きかけになります。

「眼と身体のチームワーク」とは眼と身体が連動するプロセスのことを指します。

私たちは、

「眼から情報を得る(入力)」

↓

「脳が情報を分析して、身体へ指令を出す(視覚情報処理)」

↓

「身体を動かす(出力)」

これらの3つのプロセスが上手く働くことで適切に身体を動かすことができています。

この眼と身体のチームワークがうまく機能すると、飛んできたボールをキャッチしたり道具を使って打ち返したり、動くものにすばやく反応したりできるようになります。味方にボールをパスしたりゴールにシュートを入れたりするのも上手くなるでしょう。

スポーツ以外にも文字を書いたり定規やコンパス等の道具を使ったり工作や裁縫など手先を使ったりするときにも必要な機能です。

眼と身体のチームワークは学習や日常生活での動作、全てにかかわっている働きといえるでしょう。

個別のビジョントレーにングでも手先を使った活動もおこないます!!

↑はさみを使って図形を切り取っています☺上手に切れるかな~?図形の線に沿って切ることも眼と身体のチームワークに大きく関係している機能です!集中しながら切っているのが伝わってきます!(^^)

↑切った図形に絵を書いています!(^^)何を書いているのかな?

↑完成です! お父さんと子ども自身、そして指導員がお花を書くと‘‘じょうろ”もつくってくれました!

とっても上手ですね♪「お家に持って帰って飾る~」と笑顔で話してくれました☺

お絵かきの活動も手先を使った運動になり、また子ども自身のイメージ力を広げることにも繋がるので、ビジョントレーニングでは取り入れていきます。模写することもいいですが、子ども自身に楽しく自由に表現してもらえたらと考えています。

他のトレーニング内容についてもまたブログでお知らせしていきます!(^^)