子どもの姿勢の悪さって何が原因なの?②

前回は、“直立姿勢の問題”についてお話ししました。

↑“直立姿勢の問題”

子どもの頃に姿勢を少しでも改善するために、私たち大人が出来ることは何なのか。

今回は2つ目の“姿勢を維持する問題”についてお話します。

姿勢の悪さは発達上の様々な問題と大きく関係してきます。

例えば、、、

小学校で椅子に座る時に、イスをがたがた揺らす。机に対して頬杖をつく。貧乏ゆすりなどがあります。

立っている時であれば、朝礼の時にウロウロ歩き回る。上半身をユラユラさせる。机の範囲から足を出して座る。

体育館など地面に座る時には、体育座りで姿勢が安定しないため、前後左右に手を着くなどが見られます。

特に座る時は姿勢の安定が難しく、少しでも安定するために地面との接地面を多くしようする傾向があります。

このように姿勢の維持が出来ない理由で、

「あの子は落ち着きがない。」「じっとしていられない。」など言われることが多くあります。

姿勢の維持は脳と大きく関わっています。

筋肉(骨格筋)は2つに分類できます。

緊張筋:静的運動、収縮速度は遅いが疲れにくい。持久系の運動脳から刺激うけているのではなく、

脳に刺激を与えている。

相性筋:動的運動、収縮速度は速いが回復が遅く疲れやすい。

そのため、、、

姿勢の維持が出来ている=筋緊張が正しく緊張している。

姿勢が悪い=大脳の活動レベルが低下しやすい。目は覚めているが脳が活性しきってない。

朝からボーっとしてる。ゴロゴロしている。

などが考えられています。

このような子どもは、抗重力筋の弱さが原因かもしれません。

抗重力筋とは、地球の重力に対して姿勢を維持するための筋肉のことを言います。この筋力は重力と抗重力筋が均等に釣り合って初めて、姿勢を維持できます。

抗重力筋は、背中・腹筋・お尻・太もも・ふくらはぎ にあります。

この背中・腹筋・お尻・太もも・ふくらはぎの抗重力筋力が重力に対してバランスを保っているため、座ったり立ったりすることが出来るのです。

では、実際に姿勢を維持するためにどのような運動が必要なのでしょうか?

①抗重力伸展活動 うつ伏せから体をそる運動

例)ブリッジ、かめさん、雑巾がけ、手押し車

②抗重力屈曲活動 仰向けからおなかに向かって体を丸める運動

例)綱引き、登り棒、トンネルくぐり、四つ這い

筋肉は使うことでしか発達・機能しません。

そのため筋肉を使わなければ、姿勢の維持がどんどん難しくなってくるかもしれません。

このように「姿勢が悪い」「落ち着きがない」だけで終わらせるのではなく、

身体を使った遊びを沢山行うことで抗重力筋が発達し、姿勢改善に繋がっていきます。

スパーク運動療育では、子どもたちは、指導員や親御さまと一緒に身体を動かす活動をたくさん行っています。

楽しみながら身体を使うことで、自然に筋肉の発達を促していきます。

小集団療育のご案内

”ようこそ0(ゼロ)年生” ~小学校ってどんなところ?~

スパーク運動療育四条段町スタジオ/西京極スタジオでは、かねてから保護者のご希望が多かった小集団療育をこの秋から本格的にスタートします!!(今年度は年長児さん対象です。)

スパーク運動療育の「運動をとおして感情の発達を促す療育」を基盤としつつ、小学校入学に向けて、

「感情のコントロール」「自分の気持ちを相手に伝える」「相手の意見や気持ちを聞く」「ルールの中で楽しむ」「一斉指示を理解して集団で行動する」などの力を、小集団の中で楽しく身に付けていきしょう。

指導員がサポートしながら、お友だちとうまくかかわれた成功体験を増やしていきます。

小集団療育の内容は、

・はじめの挨拶

・リズムあそび(親子で活動)

・身体を動かす活動

・制作活動

・落ち着きの時間

・おわりの挨拶、全員でスパークジャンプで解散

で構成しています。

以下は先日実施したプレイベントの様子です。↓↓

『小集団療育を行いました!!』

いつもと違うスパークの雰囲気にドキドキしている子どもたち、、、

音楽に合わせた「リズムあそび」をお父さんお母さんと一緒に楽しんだ後は、スタジオでは初めての親子分離での活動です。

保護者の方には、別室の大きなモニターで様子を見守って頂きます。

不安から泣き出してしまう子もいましたが、周りの楽しそうなお友だちの様子や

指導員が寄り添うことで、次第に活動に溶け込んでいくことが出来ました(^^)

「三角座りできるで!」と年長さんらしい声も聞こえてきました。

それを聞いた子どもたちも次々にかっこいい姿勢に!!素敵な刺激です(^^)

次は身体を動かす活動「うんどう」

カラーボール雪合戦や転がしドッジボールなど、ルール遊びを中心に、みんなで夢中になって遊びました!

「ぜったい負けへんし!」「もう一回したい!!」と

指導員チームvs子どもたちの対決は白熱し、全勝出来た子どもチームはみんなで大喜び(^^)

転がしドッジでは、当たってしまったお友だちを「大丈夫か!」と気遣い声をかける優しい姿や

当たってしまっても応援席で「がんばれー!」と気持ちを切り替え、

一生懸命仲間を応援する素敵な姿も見ることが出来ました。

その次は制作活動「こうさく」

今月は、世界に一つの紙コップ腕時計作り!

子どもたちは、机に向かいながらイメージしたものを形にしていきます。

小さいシールを貼ったり、ハサミやペンを使ったり、、

「難しい~」「できひん、、」と試行錯誤しながらも、とっても素敵な作品が出来上がりました(^^)

出来上がった作品を嬉しそうに見つめる子どもたち。

はやくお母さんお父さんに見せたくてたまらないようです(^^)

活動の終わりには落ち着きの時間として、「大型絵本」が登場!

子どもたちは「でっか!!」と目を輝かせていました。

面白いお話に引き込まれながら、落ち着いて最後まで聞くことができました。

全ての活動を終え、お母さんお父さんとの再会です!

最後にみんなで「今日はどんなことしたかな?」と活動内容の振り返りを行います。

「雪合戦したよー!」「時計作った!」「楽しかったーー!」など、満足気な子どもたち。

集団の一員として頑張った子どもたちは、いつもよりお兄さんお姉さんな表情になっているようにも見えました(^^)

私たち指導員にとっては、集団の中の子どもたちの新たな姿や素敵な表情を見ることができました。

コロナの影響で普段の園の様子が分かりづらい保護者にとっては、モニター越しにリアルタイムに活動の様子がご覧いただけるので、

「集団の中の我が子の様子が知れてよかった!」「こんな一面もあるのですね!」などの嬉しいお声をいただいています。

来月からは

「第2・4火曜日」と「第3・5水曜日」の15:00~16:45

の定期開催となります!!

個別の運動療育と組み合わせながら、就学に向けて集団の中での必要な力を楽しくつけていきましょう。

ご参加お待ちしております♪

個別のビジョントレーニング実施中です!

こんにちは!スパーク四条段町スタジオです!(^^)

スパーク四条段町では個別のビジョントレーニング実施中です!

実際の様子を写真と共にみていき、トレーニング内容についてもお話していきます。

↑ 指導員と一緒にケンケンしている様子です(^^)

個別のビジョントレーニングでは最初に身体を動かして、その後に机上活動をおこないます。

身体を動かして発散させた後に机上活動に取り組むと、より集中することが出来ます。

指導員の声掛けに応じてケンケンやスキップをしたり、指導員の動きを真似しよう!といった活動も行います。

目の前の人の動きを真似するのは「眼と身体のチームワーク」への働きかけになります。

「眼と身体のチームワーク」とは眼と身体が連動するプロセスのことを指します。

私たちは、

「眼から情報を得る(入力)」

↓

「脳が情報を分析して、身体へ指令を出す(視覚情報処理)」

↓

「身体を動かす(出力)」

これらの3つのプロセスが上手く働くことで適切に身体を動かすことができています。

この眼と身体のチームワークがうまく機能すると、飛んできたボールをキャッチしたり道具を使って打ち返したり、動くものにすばやく反応したりできるようになります。味方にボールをパスしたりゴールにシュートを入れたりするのも上手くなるでしょう。

スポーツ以外にも文字を書いたり定規やコンパス等の道具を使ったり工作や裁縫など手先を使ったりするときにも必要な機能です。

眼と身体のチームワークは学習や日常生活での動作、全てにかかわっている働きといえるでしょう。

個別のビジョントレーにングでも手先を使った活動もおこないます!!

↑はさみを使って図形を切り取っています☺上手に切れるかな~?図形の線に沿って切ることも眼と身体のチームワークに大きく関係している機能です!集中しながら切っているのが伝わってきます!(^^)

↑切った図形に絵を書いています!(^^)何を書いているのかな?

↑完成です! お父さんと子ども自身、そして指導員がお花を書くと‘‘じょうろ”もつくってくれました!

とっても上手ですね♪「お家に持って帰って飾る~」と笑顔で話してくれました☺

お絵かきの活動も手先を使った運動になり、また子ども自身のイメージ力を広げることにも繋がるので、ビジョントレーニングでは取り入れていきます。模写することもいいですが、子ども自身に楽しく自由に表現してもらえたらと考えています。

他のトレーニング内容についてもまたブログでお知らせしていきます!(^^)

水遊びイベントを開催しました!!

こんにちは!

先日、四条段町スタジオの屋上にて水遊びイベントを開催致しました!

何とか天候にも恵まれ、屋上では毎日子どもたちの楽しそうな声が響き渡っていました♪

イベントの様子です↓

大迫力の巨大すべり台プールに大興奮の子どもたち!

水に触れる楽しさを全身で感じながら、思い切り身体を動かして夢中で遊びました!(^^)

はじめは慣れない水遊びに緊張したり、遊んでいる子を不思議そうに見つめていたりする子どもたちもいました。

大好きなお母さんお父さんと一緒に水に触れ、

「冷たいね!」「気持ちいいね!」と気持ちを共有することで、

次第に遊びに溶け込んでいく子どもたちの姿もたくさん見ることができました。

たらいの中に入って水面をジェットコースターのように進んだり、

大きな水鉄砲を力いっぱい押して遠くを狙ったり、、遊び方は無限大ですね♪

お外で存分に水遊びを楽しんだ子どもたち!

水と触れあう楽しさや心地よさ、時には恐怖心や不思議さも覚えて

五感がたくさん刺激されたのではないでしょうか。

連日暑い日差しの中、参加して下さった保護者の皆様ありがとうございました。

子どもたちのキラキラした笑顔を見ることが出来て、指導員一同も嬉しく思います(^^)

「もっと水遊びしたい!」「もういっかいやりたい!」の子どもたちの声に応えるべく、

そこで!大好評につき、8月も水遊びイベントを開催することとなりました!!

日程は【8月10日②③④枠/12日③④枠/17日②③④枠】です。

是非ご参加お待ちしております♪

水遊びの効果について

スパーク西京極・四条段町では今夏、四条段町の屋上で水遊び療育をおこなっています。

雨が降ってやむを得ず中止の日もありましたが、元気な子どもたちの歓声が響いています。

この時期は保育園や幼稚園、ご家庭でも水遊びを行う機会が増えると思います。

一体水遊びは、子どもたちの発達にどんな良いことがあるのでしょうか。

今回のブログでは水遊びの効果について話していきたいと思います。

◎水遊びの効果

①五感を刺激する

水遊びをすることは子どもの五感の発達に繋がります。手や足、目や耳など身体全体で水と触れあうため、さまざまな感覚が磨かれていきます。

例えば、プールに飛び込んだり川辺で遊んだりすると、水の冷たさや気持ちよさを肌で感じられます。水に反射する光を見て”きれい”と感じることや、水が流れる音を聞いて”心地よい”と感じることもあるでしょう。

子どもは、水と触れあうという体験を通して楽しさや不思議さ、心地よさを感じていきます。いろいろな感情を持つことで感性が磨かれ、想像力や共感力も高まっていくのです。

②バランス感覚が養われる

子どものバランス感覚が養われることも、水遊びのメリットの1つです。水の中では浮力がはたらくため、いつもとは異なる感覚でバランスをとらなければなりません。

海や川で遊ぶ場合は波や流れなどもあるため、さらにバランスを保つのが難しくなります。水は予想外の動きをすることもあり、バランス感覚が養われるのと同時に、臨機応変に対応する能力も自然と培っていけます。

③親子の絆が深まる

水遊びを親子で一緒におこなうことで、絆もより深まっていきます。一緒に水に触れることで、冷たい・心地よい・楽しい、といった気持ちの共有ができ、親子の距離がさらに近くなります。

水遊びをおこなうための道具を、親子で一緒につくるのもよいでしょう。

④水のおもしろさや怖さを体験的に学べる

水のおもしろさや怖さを体験的に学べるのも、水遊びの効果の1つです。温度が変わると、触れたときの感じ方も変わります。さまざまな遊び方ができるため、子どもたちにとっても水は、”身近にあるおもしろくて不思議な存在”ともいえるでしょう。

一方で水には、怖さもあります。

海や川などで遊んだ際に予想外に大きな波がきたり、深い場所でおぼれそうになったり、怖い体験をするかもしれません。

ですが、怖い体験は子どもの危機管理能力の発達に繋がります。安全を確保し適度に見守りつつ、楽しい体験やヒヤッとする体験をさせることが大切です。

顔に水がかかったり、水に触れること自体を怖がったりする子どもたちには、スモールステップで水遊びの楽しさを経験させてあげましょう。

⑤子どもの身体能力が発達する

水遊びは、子どもの身体能力の発達にも大きく繋がります。

水の中で身体を動かすためには、大きな力やエネルギーが必要になります。水遊びを通して筋力や体力が培われていくでしょう。

泳いだり潜ったりすることで、肺活量や呼吸機能の高まりも期待できます。

★まとめ★

このように、水遊びには子どもの発達にとって様々な効果があります。

まずは水に慣れることからはじめていきましょう(^^)!

スパークの水遊び療育を通して、1人でも多くの子どもたちに水に触れる楽しさを感じてもらえればと思います。

7月大好評につき、お盆前後も水遊び療育を行います!!

(8月10日、12日、17日)

お早めにお問い合わせください♪♪

てつぼうあそびの効果・効用

てつぼうあそび

蒸し暑い季節になりましたね。

8月の外遊び、夏場はやや危険ですが、スパーク西京極では運動療育の一環として、

療育室にて「てつぼうあそび」を提供しております♪

小学校の体育では、必須となる鉄棒。

入学までに逆上がりくらいは出来ていて欲しい、と思う親御さまも多いのではないでしょうか。

スパークでは通常の療育同様、楽しい雰囲気の中で、親御さまに見守られながら、安全に鉄棒を体験することが出来ます。

てつぼう遊びには、以下のような効果・効用がございます。

①体力アップ

「鉄棒=逆上がり、前回りなど技能の修得」というイメージがあるかもしれません。

しかし実際には、ぶら下がるだけでも十分、体力アップや感覚遊びに繋がります。

まずは、”鉄棒に慣れ親しむ”を目標に、ぶら下がることから始めていきましょう。

さまざまな技ができるようになると、全身のバランスを使いながら、上下に回転したりぶら下がったり、日常ではあまりできない動きを鉄棒を使って楽しむことが出来るようにもなります。

②筋力や姿勢の改善

鉄棒では、握ってぶら下がることによる握力の向上、ぶら下がり背筋が伸ばされることによる姿勢の改善、が期待されます。

ぶら下がるだけでなく鉄棒を使って遊べるようになってくると、蹴り上がるためのジャンプ力や身体を棒に近づけるための腕力も

自然と身についていきます。

③「できた!」や「挑戦する意欲」

1つの技を覚えることにより、「できた!」という達成感を味わうことができます。

出来る技が増えるたびに楽しさや喜び、「みてみて!」が増えていき、その繰り返しが、次に挑戦する意欲にも繋がります。

④小学校の必須科目

小学校では、1年生から体育の授業で鉄棒が始まります。

今のうちに、楽しい活動を通じて鉄棒に慣れておくことで、恐怖心や苦手意識をなくしていきましょう。

スパークでは室内でマットを敷いて行うため、落下した時の恐怖感もほぼなく、思いきってチャレンジすることができます!

指導員と一緒にてつぼう遊びを楽しみましょう!!

スパーク西京極では、8月の毎週火曜日、午前の枠(9:30-10:30、10:45-11:45)

てつぼう遊びの予約受付中です♪♪ 詳細はお気軽に職員まで。

感覚遊びイベントを開催しました!!(スパーク四条段町)

こんにちは!

スパーク四条段町スタジオです(^^)

先日、感覚遊びイベント「ぺたぺたぎゅっぎゅ!手と足でつくるオリジナルあおむしさん!」を開催致しました!

天気にも恵まれ、当日は四条段町スタジオの屋上での初イベント!(^^)

イベントの次の日から雨続きだったので、晴れて本当によかったです!☺

イベントの様子です↓

みんなわくわくしながら始まりました!最初は使う絵の具の色作りから(^^)!

「緑色って何色つかって作れるか知っている?」「わ~!こんな色できた!」といった声が、色々なところからあがっていました♪

絵の具の量を少し変えるだけで違う色に変身するので、とっても楽しいですよね♪

指先や筆をつかって色を作るのを楽しんでいました!☺

↑手のひらで3つの色を混ぜています!何色になったのでしょうか?

大人から見ても「その色どうやって作ったの?すごい!」となる場面がたくさん見られました!

↑作った色で、あおむしさんのからだつくりです!手形も足型も両方人気でした!(^^)

絵の具をべったりつけた瞬間は「なんか冷たい!」と子どもたちもニヤニヤ☺

とっても上手にあおむしのからだを表現していました!なかには「ひこうきをつくって、あおむしさんが乗っているみたいにする!」と発想豊かに考えている子どももいました!

↑みんなのオリジナルあおむしさんの出来上がりです!あおむしの身体だけではなく、他にも各々工夫を加えて完成させていました。

あおむしの顔の部分は、お父さんやお母さんにも協力していただきました!ありがとうございます!!

↑個人制作が終わった後は、共同制作の時間!

1人1枚ずつ、巨大あおむしのからだをつくっていきます。

筆を使う子もいれば、手足両方を使ってダイナミックに描く子もいて様々でした(^^)

お父さんやお母さんとも一緒に制作し、とても楽しそうでした♪

↑完成したものです!!どれも本当に素敵で1人ひとりそれぞれの良さがあり、子どもたちの創造力の豊かさや色使いに驚きました!

子どもたちみなが表現したいものを表現できていれば嬉しいです!☺

これらを全部繋げて・・・

↑巨大あおむしの完成です!大迫力な作品になりました!(^^)

四条段町スタジオの玄関の壁に飾っておりますので、是非ご覧ください♪

「小さい頃は全然絵の具を触れなかったのに、こんなに触れるようになっていて驚きました」という保護者の方からの気付きがあったり、

「こんな風に絵を描いたりするんだ」と指導員としても子どもたちの新たな一面を見ることができた1日でした!

今回のイベントにご参加頂いた皆様、本当にありがとうございました!!

子どもたちの楽しそうな笑顔や真剣に制作に取り組む姿を見ることができて、指導員一同大変嬉しく思っております☺

大好評につき、今回のような感覚遊びイベントを今後も企画していきたいと考えております!!

スパーク四条段町

フィールドイベントを開催しました!(四条段町スタジオ)

スパーク四条段町スタジオで「フィールドイベント」を開催しました!

無事天気にも恵まれて、たくさんの子どもたちの楽しんでいる様子を見ることができました!(^^)

西京極総合運動公園(京都アクアリ―ナ)はとても広く空気が気持ちよく、芝生やグラウンドで歩いたり走ったりするだけでも良い刺激になりました!

「どこ行く?」「なにで遊ぶ?」といった子どもたちや指導員のわくわくした声が、スタートした瞬間からあがっていました♪

上記写真の芝生のところに行くには、長く傾斜のある坂を登らないといけません!登るだけでも足の筋肉をかなり使うので、ものすごく良い運動になります!登って降りてを繰り返し、子どもたちは足に届く感覚を味わっていました!(^^)

↑ボールで遊んでいる様子です(^^)

子どもたちはたくさん走りまわっていました!いつもは室内でおこなうボール遊びや鬼ごっこも

グラウンドでおこなうだけで雰囲気も違い、とても楽しかったです♪

↑水鉄砲で遊んでいる様子です☺ 暑い日は水鉄砲で遊びたくなりますよね(^^)

子どもたちも水鉄砲を見つけた瞬間「これやりたい!!」とキラキラした表情で言っていました!

水鉄砲の標的になったのはもちろん指導員たち!子どもたちとずっと追いかけっこ状態になっていました♪

打ち合いっこに夢中で、「まてまて~!」「きゃー!逃げろ~!」と言った楽しそうな声が公園に響いていました!(^^)

お洋服はたくさん濡れてしまいましたが、太陽光ですぐ乾きました!

↑次にみんなに大人気だったのがシャボン玉!大きなシャボン玉をつくろうと一生懸命でした!(^^)

シャボン玉は力加減が難しく、吹く力や腕を動かす力が優しすぎても強すぎてもいけません。

どうやったら大きいシャボン玉ができるのか考えながら遊んでいました!

「あ!大きいのできた!追いかけろ~!」「僕も上手にできたよ~」等盛り上がっていました♪

この写真ではお友達と一緒に水鉄砲を持って何かお話しています!☺

指導員を水鉄砲でやっつける方法の作戦会議でもしているんでしょうか・・(^^)

案の定、指導員一同子どもたちの水鉄砲攻撃にやられていました!

どの写真も楽しそうな様子が伝わってきます!

1日を通して子どもたちみんなの元気で楽しそうな姿を見ることができ、指導員一同とても嬉しく思っております☺

これからの季節は、日差しも強く熱中症の危険性も高まってしまうため開催はできませんが、涼しくなってきた頃にまた開催できればと考えております!次回は10月頃を予定しております。

是非みなさんご参加ください(^^)

今回イベントに参加頂いたみなさま、暑い中お集まり頂き本当にありがとうございました!

母の日イベントを開催しました!!【西京極スタジオ】

5月19日木曜日に、少し遅れての母の日イベントを開催いたしました。

お忙しい中、たくさんのご参加ありがとうございました。

今回のイベントの様子をご紹介します♪

お花選び🌹

お母さんに好きな色を聞いたりしながら、どんなお花にしようかそれぞれ真剣に選んでくれました。

写真立て作り✨

シールをペタペタ♪真っ直ぐ貼る為にはどうしたらいいかな?はみ出したら切って…。と試行錯誤しながら世界にひとつだけの素敵な写真立てを製作しました!

手形ぺたぺた✋

絵の具の感触を味わいながら、成長の記録を残すことができました♪

写真撮影📷

最後は親子でハイチーズ!素敵なお写真がたくさん撮れました♪

お子様のいつもと違う様子を見ることができ、職員一同も楽しく参加させていただきました。ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

※お子さまの写真に関しては、掲載許可を頂いた方のみを掲載しております。

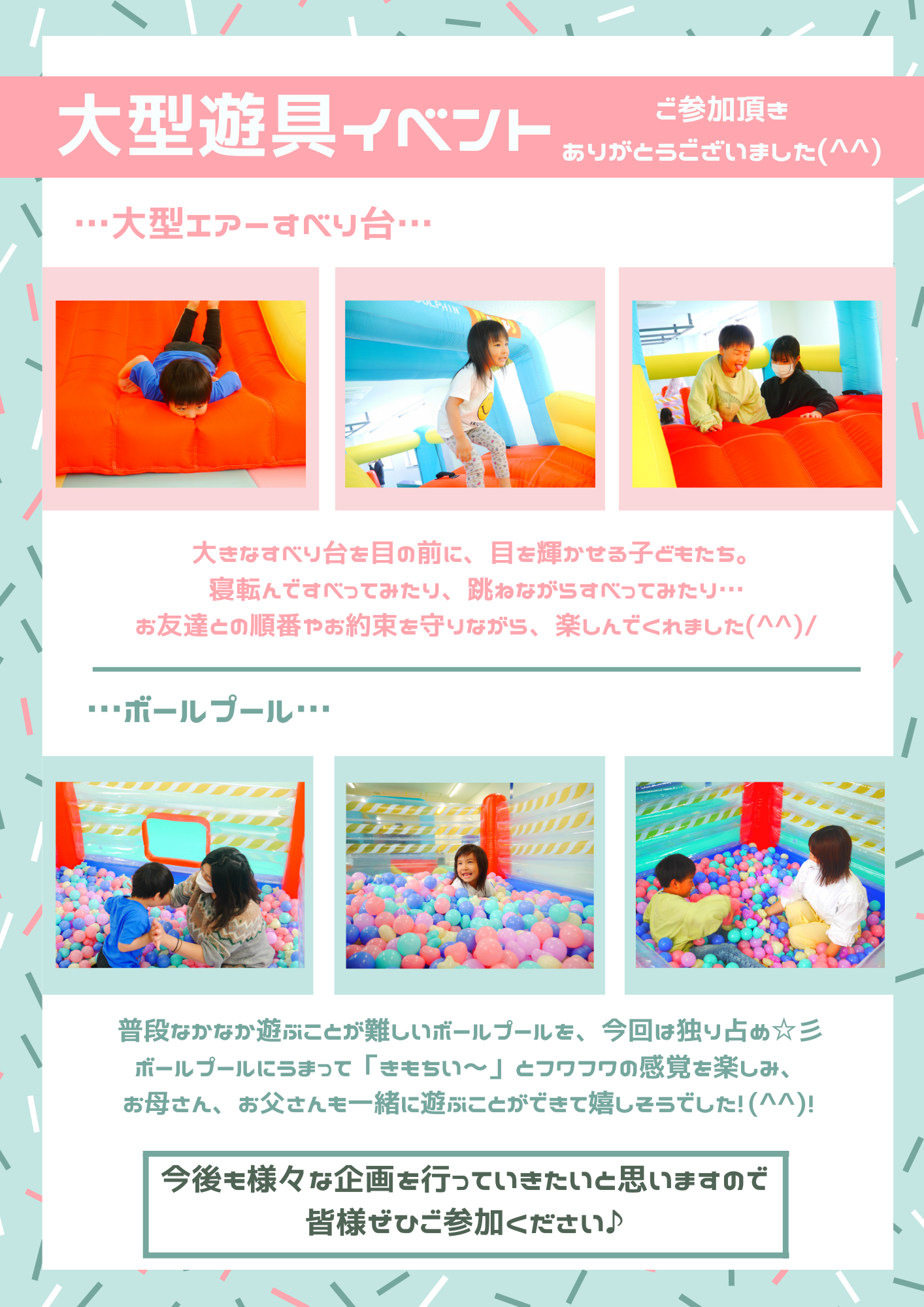

第1回 大型遊具イベントを開催しました!

こんにちは☀四条段町スタジオからの発信です!

先日、大型遊具イベントを実施しました(^^)

子どもたちに大人気!!大型エアーすべり台、ボールプールの登場です♪

お友達との順番を守る、時間になったらお友達と交代する等のルールを守りながら思う存分遊びました。

体を思いっきり大きく動かし、様々なすべり方で楽しむ子どもたち。

ボールプールに埋もれる感覚に大喜びの子どももたくさんいました!

大型遊具イベントは毎月開催を予定しておりますので、今後もたくさんのご参加をお待ちしております!