おしゃべりを我慢できない!

年中児、年長児になると、園で集団で活動する場面が増えていきます。

カプリスの療育でも、年長児さんは月に2回、2時間の集団活動を行っています。

(10月からは毎週実施します。年中児クラスは冬から始まります。)

集団行動が苦手で先生の指示が入らず、お話を聞く時間に勝手に喋ってしまったり、

みんなで話し合う時に、自分の話したいことだけを一方的に話したり、

お友だちの話を遮って喋り始めてしまったり・・・

「このままでは小学校に入学しても集団についていけず、困ってしまうのではないか?」

「一方的に喋るので、お友だちに嫌われないだろうか?」

このようなご心配をお持ちの保護者はたくさんおられるのではないでしょうか?

ご安心ください。

場面に応じた態度や話し方のルールは、療育の中で、日常の中で、

繰り返し楽しく練習することで、次第に習得していくことができます♪♪

「おしゃべりが我慢できない!」背景としては、以下のようなことが考えられます。

①話の全体を理解できず、知っている単語に反応する

絵本で出てきた単語に、瞬時に「それ知ってる!」などと反応する場合、

文章全体を把握できていない可能性があります。

よくわからない話の中に自分の知っている単語が出てくると、嬉しくて飛びついてしまうのです。

↓

そんな時は、短くわかりやすい言葉で伝えるよう心掛けてみましょう。

話の流れを理解して全体をつかめるようになるには、まずは言葉の理解力を伸ばす必要があります。

それには長い言葉で話すよりも、短めの声かけが有効です♪

短い言葉を確実に理解する経験を繰り返し、力を積み上げていきましょう!

また、具体的なものを説明するときには本物や写真を見せるなど、

言葉と視覚の両方で伝えることも有効な手立てです。

②順番に話すことの楽しさがわかっていない

一方的なおしゃべりが多い子どもの場合、会話することの楽しさを体感出来ていない可能性があります。

言葉のキャッチボールの必要性が理解できるようサポートしていきましょう♪

↓

「聞く」ことで楽しくなる遊びを取り入れてみましょう♪

例えば、「しりとり」は前の人の言葉をよく聞いていないと、

自分の番で答えられずに楽しめない遊びです。

また、「なぞなぞ」では、問題を出す人と答える人の役割を交代しながら遊ぶのもオススメです。

③誰が話す場面なのか理解できない

例えば園生活の中で、先生が前でお話をしていても

「今は先生が話す時間」と理解できず、話し出してしまう子どももいます。

先生やお友だちが話している途中でも、かまわずにどんどん話しかけてくることも。

↓

一例ですが、マイクを使って、誰が話す場面かを分かりやすくするのもいいかもしれません。

普段の会話の中でも、玩具のマイクなどを用意して、

「マイクを持っている人が話す」というルールにするなどもオススメです。

「マイクを持っている人=話す/持っていない人=話してはいけない」と

視覚に訴えることでわかりやすくなります。

マイクのような物を使ったところから、少しずつジェスチャーに移行し、

最後は身振り手振りなどなくても、今は誰が話す場面なのか全体を見ながら理解することが出来るようになります。

もちろん、すぐにはわからないので、繰り返し楽しく取り入れることが大切です。

このように、「お喋りが我慢できない」という行動には、さまざまな背景が隠れています。

今は何をする時間かを言葉でわからせる前に、ちょっとした工夫や配慮で、

「今はお喋りする時間じゃないんだな」「今は先生のお話を聞く時間だな」などを

子どもたちが自然に理解できるように、

あくまで楽しみながら一人ひとりに寄り添ったサポートをおこなっています。

花咲くみらいカプリスでは、

🌸未満児さん、年少児さん対象の「あずかり療育」

🌸身体を動かしながらソーシャルスキルトレーニングを行う「個別療育」

🌸同じ時間帯のお友だちと楽しく遊ぶ「グループ療育」

🌸年中児さん、年長児さん対象の「集団療育」

を総合的に提供しております。

見学や体験は随時受付中です。

お気軽にお問い合わせください。

つま先で歩く?自閉症を持つ子の発達特性

つま先立ちで歩く、とても内股になっている、自分の足をもう片方の足で踏みつけてしまう、など、

親御さまから足に関するご相談を受けることがあります。

こういったお悩みは、自閉症スペクトラムをはじめとした発達特性を持っているお子さまに見られる特徴の1つだと言われています。

今回は「つま先立ちで歩く」について、一般的に言われている理由と遊びによるサポートをご紹介したいと思います。

*状態によっては理学療法士、作業療法士などの専門家による支援が必要になることもありますので、一度医療機関や療育センターにご相談されることをおすすめします。

理由1.感覚過敏がある?

足の裏や踵に何らかの感覚の過敏があり、地面に足がつくことが不快に感じてしまいます。

そのため、嫌な感覚を避けようとして踵を上げてつま先歩きをしてしまうことがあります。

逆につま先に過敏がある場合は、重心を踵に置いて、つま先を上げて歩く子もいるそうです。

感覚過敏があり、つま先立ちを続けた結果として筋肉が緊張がちになり、関節の動きが硬くなることに繋がることもあります。

理由2.感覚を味わっている?

感覚過敏とはまた違った感覚の特性があります。

人それぞれ「心地よい」と感じる感覚は様々で、発達に特性を持つ子たちの中にはつま先立ちの感覚を好む場合があります。

心地よい感覚を味わうために、つま先立ちやつま先歩きをしていると考えられます。

気に入った感覚をなんども繰り返す「常同行動」と呼ばれる状態と言えます。

この場合にも慢性的につま先歩きが続くことで、関節の動きが硬くなってしまうことがあります。

理由3.足首が動きにくい?

感覚過敏や常同行動といった感覚特性が発端でつま先歩きが癖づいてしまい、足首が動きにくくなることがあります。

それ以外にも、感覚特性は無いけれど、下半身の筋肉が未発達なため、足首を上手に使うことが難しいということも考えられます。

発達障害と言われる子たちの多くが、「身体面の成長のゆっくりさ」を持っています。

理由4.先天的な疾患

先天的な疾患などで、足首や膝などの関節が動きにくい場合があります。

疾患なのか、発達のゆっくりさなのか、感覚特性なのかを見極めるために、医師や療育センター等に相談をしてみることをおすすめします。

状態によっては理学療法士、作業療法士などの専門家による支援が必要になることもあります。

遊びを通じてどんなサポートをする?

専門家による支援以外に、ご家庭でも遊びを通じた様々な経験を積むことが発達の手助けになります。

感覚過敏に対しては、アスレチックや芝生、マットやクッションなど様々な足場の上で遊ぶこと、足の裏をくすぐったり揉んであげたりして感覚に慣れさせてあげることなどがあります。

いずれも、「嫌!」と言うお子さまに対して無理に行う必要はありません。

無理なく楽しめる範囲から始めることが良いと言われています。

常同行動の場合にも、身近な様々な感触の物を足に触れさせてあげて、つま先立ち以外の「気に入った感覚」を見つけてあげること、

「踵もつけるんだよ!」という大人からの声掛けも良いそうです。

発達がゆっくりの場合にも、足にさまざまな感覚を入れてあげることが効果的です。

他にも外で走ったり、ボールを蹴ったり投げたり、遊具に登ったり。

運動の機会を増やしてあげることもとても大事で効果があります。

どうしてそんなことするの?~こどもの気持ち~ 【固有感覚】

「子どもが、友達に勢いよく抱きついたり、親が寝ている時に上に乗ってきたりするんです。」

こんなお悩み、ありませんか?

子どもはどうしてそんなことをするのでしょうか?

行動をやめさせようとして、

「やめて!」「ダメでしょ!」「痛いでしょ!」など子どもを怒るのは、かえって逆効果かもしれません。

このような子どもは、固有感覚の情報を脳にうまく取り組む力 が弱いかもしれません。

他者から思えば、強くて痛い刺激かもしれませんが、

子ども自身は弱く感じていて、より強い刺激が欲しくてそのような行動をとっている可能性があります。

感覚情報の受け取りが弱い子どもは、脳に十分な刺激が届かないためボーっとしていることが多く、

子ども自身が無意識に、覚醒レベルを高めるような遊びを行うこともあります。

そして、このような子どもは幼稚園や小学校などでお友だちとトラブルになることも多く、

「あの子は乱暴で、危ない子」と誤解されてしまうことがあります。

でも、子ども自身は、強く抱きつきたくて抱きついているわけではなく、

お友達にわざと嫌がることをしているわけでもありません。

力加減がわからないために、「乱暴な子」と誤解を受けてしまうだけなのです。

では、私たち大人は、このような課題を抱える子どもをどうサポートしていけば良いのでしょうか?

それには、

「固有受容感覚がしっかり入る遊びや活動を取り入れる」 ことが重要です!!

例えば、荷物を持ったり、新聞を破ったり、綱引き、押しくらまんじゅう、おんぶ、トランポリン、など。

固有受容感覚・・・身体の位置やはたらき、力の入り具合を感じる感覚です。

筋肉や関節を使って感じます。

また、抱きつくことが多い子どもは、固有受容感覚の刺激だけではなく、

抱きつくことで得ることができる感覚の満足感を欲している可能性も考えられます。

このような場合は相撲など、人と人とが触れあうことが出来、尚且つ力をたくさん使う遊びなどがお勧めです。

さらに、「やめて!」「ダメでしょ!」と大人が反応することが面白く、繰り返している可能性も考えられます。

その場合は、強く反応せず、違う遊びに誘うなどがお勧めです。

例)子どもが抱きつく。→ 言葉や態度で反応しない。→抱き付いてきたところから、大人側が相撲など違う遊びに切り替える。

また、お友達とのトラブルを減らすためにも、子どもがお友達に抱きつくなどした時には、

「〇〇くんのこと大好きだから抱き付いているんだよ」など、肯定的な言葉を大人から伝えるのも良いかもしれませんね。

ハサミの使用が難しい?

10年ぶりとも言われる大雪に見舞われて、あっという間に1月も終わりです。

年長児さんは後僅かで卒園となり、春にはピカピカの新1年生♪♪ 期待と不安でいっぱいなのではないでしょうか。

卒園に向けて、制作などでハサミを使用する場面も増えていると思います。カプリスでのビジョントレーニング、小集団療育等においても、ハサミを使っての活動が多くなっています。

その一方、”チョキンと切ることが難しい” ”まっすぐに切ることが出来ない” など、ハサミの使用に困難を感じている子どもたちも少なくありません。

ハサミを上手く使えない、その原因は何なのでしょうか?

ここでは主に、3つの原因と対応方法をご紹介します。

原因①:そもそもハサミを持つのが難しい

ハサミは、他の道具より持つことが難しいです。スプーンや鉛筆は握るだけで持てますが、ハサミは、指を別々の場所に入れる必要があります。手の平全体を使って握って持つ、ができないため、余計に難しさを感じます。ハサミの穴に指を通して持てたとしても、指先の力が弱いと、ハサミを安定して持つことは難しいのです。

原因②:細かな動きが難しい

指先での開閉や、手首を動かしながら曲線を切る等、ハサミを使用する時は細かな動きが必要になります。指先の力加減、指先や手首の動きの調整を行わないと、上手くハサミを扱うことは難しいのです。

原因③:協調した動きが難しい

中指と親指を使った開閉動作、ハサミを持っていない手で対象物を固定したり、移動したりという動作、”~しながら~する”、いわゆる”協調運動”の力が未発達だと、ハサミを使うことが難しくなります。

両手の協調性が不十分なお子さまは、ハサミを持つ手の手首、肘、肩の安定性や指の分離した運動が未熟で、ハサミを開閉すると同時に肩、手首に力が入りすぎてしまうだけでなく、反対の手が紙を上手に支えたり、動かしたりするのが苦手です。ハサミで切ることだけに集中してしまい、対象物への意識が薄れることで、線に沿って切ることができない場合もあります。

それでは、どのような対応方法をすればよいのでしょうか?

対応方法①:お手本を見せながら一緒に行う

ハサミを持つのが難しかったり、動かし方のイメージを持てないお子さまには、ハサミを持つお手本、切るお手本を見せてあげたり、手を添えてあげて一緒に持つことが効果的とされています。

対応方法②:両手の協調性を高める

協調運動の力を伸ばすためには、両手を使った動作や、全身を同時に使う動作を遊びに取り入れることが効果的です。具体例としては、縄跳びやサッカー、キャッチボール、制作等が挙げられます。苦手意識のあるハサミを使って練習するよりも、楽しくて自信が持てるような活動の中で協調運動の力を高めていきましょう。

ハサミを上手に使うことが難しいお子さまには、様々な理由が考えられます。

まずは子どもの様子をよく観察し、どの部分を苦手としているか確認する必要があります。苦手とする部分が見つかったら、その部分を伸ばす練習や訓練を楽しくおこなっていきましょう。

通常のはさみを扱うのが難しい場合は、使いやすいサイズや形状のはさみを使って補うという方法もあります。

ハサミはその形状から、お子さまにとっては扱いが比較的難しい道具ですが、使えるようになると、日常生活でも制作活動でも楽しみが増えて便利になります。無理をせず、少しずつ慣れていきましょう!

カプリスで実施している小集団療育でも、ハサミを使った制作作業は基本的に毎回行っています。

子どもたちに合わせてサポートしながら、「できた!」をたくさん増やしていきたいと思います!

どうして活動の切り替えがうまくできないの?

「いやだ!!もっと遊んでいたい!!!」

お子さまがなかなか気持ちを切り替えられない、このような場面はありませんか?

カプリスでも、療育の時間中、楽しい遊びを途中で切り上げることができず、

おしまいや次の活動への切り替えに時間がかかってしまう子どもたちが少なくありません。

自分の気持ちに折り合いを付けられず、癇癪を起こしてしまう子どももいます。

そんな時、どのような支援や声掛けが必要なのか、子どもたちにはどんな理由があるのか、

一緒に考えてみましょう(^^)♪

「終わり」「おしまい」の意味を理解できていない

「終わり」は形がなく目に見えないもので、理解が難しい概念でもあります。

そのため「終わり」と言われても、子どもには何を要求されているのか分かりません。

その上、楽しんでいた遊びを突然中断させられるので、パニックになることもあります。

「終わるとはどういうことか」「どうすることが終えるということか」を理解するには、

自分で納得して終える経験を積み重ねることが必要です。

未来を予想し、見通しを持つことが苦手

私たち大人は日頃、少し先の未来を想像して、

「今できなくても今度続きが出来る」「今はこれよりあっちを優先しよう」など考えを巡らせて、

物事に優先順位をつけたり、折り合いをつけたりしながら、気持ちを切り替えています。

ですが、3歳頃まではそもそも先の見通しなど持てないので、切り替えがうまくできません。

見通しを持つ力が弱いと、ある程度大きくなっても年齢相応の切り替えができないことも多々あります。

納得して終える練習を何度もくり返し行う

子どもが納得して、おしまいや次の活動に気持ちを切り替えるためには、繰り返し練習が必要です。

そして、子どもが納得するまであそびにつき合う覚悟 が大人にも必要です。

切り替えが苦手な子どもも、気が済むまで遊べば、自分からあそびをやめることができます。

今しているあそびに満足したり、そろそろ飽きてきたりした様子が見られたら、

「そろそろ終わりにしよう」と声をかけてみましょう(^^)

子どもの気持ちが「終わり」に向かっているタイミングで

「おしまい」に導くと、比較的スムーズに終わらせることができます。

うまく終わることができたら「すぐにおしまいができて、かっこいいね!」など、具体的な褒め言葉を伝えましょう(^^)

納得して終える経験をして、気持ちよく活動を終えるパターンが定着すると、

次第にいろいろな場面でも、少しずつ切り替えができるようになっていきます。

子どもたちの行動には、必ず理由があります。理由に目を向けてみると、さまざまな要因が見えてきます。

頭ごなしに叱るのではなく、お互いが気持ちよく過ごせるよう、

今一度、大人のわたしたちも、かかわり方を見直してみることも大切かもしれませんね(^^)♪

「できないことへの不安」を抱えるお子さまをどうサポートすればよい??

季節も秋から冬へと移り変わりつつありますね。

園での運動会も終わり、次は生活発表会や、年長児さんは卒園に向けてのイベントが多くなってきます。

子どもたちにとって、大きなイベントはそれでなくてもドキドキワクワクする上に、

はじめての取り組みに対して大きな不安を抱くことも多いかもしれません。

運動会のダンスや体操、音楽会の発表など、やったことのない取り組みが苦手な子どももいます。

背景はいくつか考えられますが、共通しているのは「できないことへの不安」です。

では、どうしたら不安を軽減することができるのでしょうか??

子どもたちの不安な気持ちには、どんな背景があるのでしょう??

「最初からうまくいかないとイヤ」

新しいことに取り組むときに、

うまくいかないとすぐに気持ちが折れて、やる気がなくなってしまうタイプ。

「ちょっとやってみてダメならやめる」という諦めの早い子どもです。

「完璧でないところを人にみられたくない」

「失敗することはカッコ悪い。恥ずかしい」「できないところを人に見られたくない」など、

過度に失敗を恐れている子どももいます。

これまでに失敗した経験が少ないのかもしれません。

「できる」という見通しが立てられず不安を感じる

やり方を聞いても理解できなかったり、やることがイメージできなかったりするために、

前向きな気持ちになれない子どももいます。

見通しが立たないことで、不安がどんどん膨らんでしまうのです。

—————————————————————————————————————————————————

以上のように、出来ないことへの不安には、子どもたちなりの様々な気持ちが考えられます。

では、どのようなサポートが必要なのでしょうか??

①スモールステップで小さな失敗と成功を増やす

「最初はできなかったけれど、頑張ったらうまくいった!!」という経験をたくさん積ませてあげましょう。

出来るようになった部分はその都度声をかけ、「頑張るとできるようになる!!」と感じてもらうことが大切。

最初から完成形を目指すのではなく、

スモールステップにして小さな失敗と成功の経験を増やすことが大切です。

②「みんなでやると楽しい!」と思える声かけをする

失敗するかどうかよりも「みんなでやると楽しい!」という意識を持ってもらえる声かけを心がけて。

失敗しても叱らずに「いいよ!大丈夫だよ!(^^)」と励まし、「失敗しても大丈夫」を共通認識にしましょう。

もし取り組めなかった子どもが活動に参加出来たら、挑戦したことを認めて喜ぶことも大切です♪

③最初は「見ているだけでOK」とする

不安が大きい子に対して「いいからやってみて」と無理強いをすると

それがさらに不安を招く原因になってしまいます。

「まずはみんなの様子を見ていればOK」として見学してもらいましょう。

自分にもできそう!という見通しが持てるようになれば、きっと参加したくなるはず♪

大切なのは「失敗させないこと」ではなく「失敗してもリカバリーできるようになること」。

子どもの成長のためにも、失敗させないように何でも先回りして手助けするのは控えましょう。

もし失敗に終わっても、別の終着点を見つけ、

一緒に「楽しかったね!」の気持ちを共有することが大切です。

子どもたちの気持ちも様々なので、お伝えしてきたような支援の仕方が全て当てはまるとは限りませんが、

少しでもお子さまの不安な気持ちに寄り添い、その不安が軽減されて「たのしい!」という気持ちが膨らむといいですね(^^)♪

子どもの姿勢の悪さって何が原因なの?②

前回は、“直立姿勢の問題”についてお話ししました。

↑“直立姿勢の問題”

子どもの頃に姿勢を少しでも改善するために、私たち大人が出来ることは何なのか。

今回は2つ目の“姿勢を維持する問題”についてお話します。

姿勢の悪さは発達上の様々な問題と大きく関係してきます。

例えば、、、

小学校で椅子に座る時に、イスをがたがた揺らす。机に対して頬杖をつく。貧乏ゆすりなどがあります。

立っている時であれば、朝礼の時にウロウロ歩き回る。上半身をユラユラさせる。机の範囲から足を出して座る。

体育館など地面に座る時には、体育座りで姿勢が安定しないため、前後左右に手を着くなどが見られます。

特に座る時は姿勢の安定が難しく、少しでも安定するために地面との接地面を多くしようする傾向があります。

このように姿勢の維持が出来ない理由で、

「あの子は落ち着きがない。」「じっとしていられない。」など言われることが多くあります。

姿勢の維持は脳と大きく関わっています。

筋肉(骨格筋)は2つに分類できます。

緊張筋:静的運動、収縮速度は遅いが疲れにくい。持久系の運動脳から刺激うけているのではなく、

脳に刺激を与えている。

相性筋:動的運動、収縮速度は速いが回復が遅く疲れやすい。

そのため、、、

姿勢の維持が出来ている=筋緊張が正しく緊張している。

姿勢が悪い=大脳の活動レベルが低下しやすい。目は覚めているが脳が活性しきってない。

朝からボーっとしてる。ゴロゴロしている。

などが考えられています。

このような子どもは、抗重力筋の弱さが原因かもしれません。

抗重力筋とは、地球の重力に対して姿勢を維持するための筋肉のことを言います。この筋力は重力と抗重力筋が均等に釣り合って初めて、姿勢を維持できます。

抗重力筋は、背中・腹筋・お尻・太もも・ふくらはぎ にあります。

この背中・腹筋・お尻・太もも・ふくらはぎの抗重力筋力が重力に対してバランスを保っているため、座ったり立ったりすることが出来るのです。

では、実際に姿勢を維持するためにどのような運動が必要なのでしょうか?

①抗重力伸展活動 うつ伏せから体をそる運動

例)ブリッジ、かめさん、雑巾がけ、手押し車

②抗重力屈曲活動 仰向けからおなかに向かって体を丸める運動

例)綱引き、登り棒、トンネルくぐり、四つ這い

筋肉は使うことでしか発達・機能しません。

そのため筋肉を使わなければ、姿勢の維持がどんどん難しくなってくるかもしれません。

このように「姿勢が悪い」「落ち着きがない」だけで終わらせるのではなく、

身体を使った遊びを沢山行うことで抗重力筋が発達し、姿勢改善に繋がっていきます。

スパーク運動療育では、子どもたちは、指導員や親御さまと一緒に身体を動かす活動をたくさん行っています。

楽しみながら身体を使うことで、自然に筋肉の発達を促していきます。

勝ち負けにこだわる?

発達に特性のあるお子さんに限ったことではなく、勝ち負けに対して強いこだわりを示すお子さんがいます。

負けず嫌いなことは決して悪いことではありませんが、

負けることが受け入れられないと、「お友だちと仲良く遊ぶことができないのでは?」「集団活動で困るのでは?」など、不安に思われる保護者もいらっしゃると思います。

では、なぜ子どもたちは勝ち負けにこだわるのでしょうか?

①想定外のことが苦手

勝てる予定だったのに負けてしまって、どうしたら良いかわからなくなってしまう・・・。

勝つことに強いこだわりがあるお子さんにとっては、「負けることはありえない」という認識があります。

そのため、負けてしまって癇癪を起こしたり、勝って自分が納得できるまで勝負を続けようとしたり。

そういったお子さんには、まずは「負ける可能性があることを事前に伝える」ことが効果的です。

「負けるかもしれないけど大丈夫?」と確認し、本人の中に「負け」という言葉を定着させ、見通しを持たせる必要があります。

ほかには、「負けた時のルールを決めておく」のも効果的です。

「負けた人は、向こうの壁に走ってタッチして戻って来る」など、少し発散できる活動を取り入れ、負けた後の「次の活動」を予め提示します。そうすることで、負けてしまって癇癪につながる、ということを防ぐことができます。

②勝ちが良いという概念を崩してみる

「勝つことが良いこと」「負けるのが悪いこと」として定着している概念を、あえて崩してみるやりかたです。

「負けるが勝ち」というシンプルな経験を通して、負けを受け入れやすくなることがあります。

その他にも、一緒に遊ぶ大人が負けて悔しがりながらも「次は勝つぞ!」といった姿勢を見せることで、

「負けても次があるんだ」「負けても大丈夫なんだ」と思えるようにしてあげることも効果的です。

そしてなにより、結果ではなく頑張った子どもさんをほめてあげましょう。

努力した過程や最後までやりとげたことを、是非とも思う存分ほめてあげてください。

③そもそも勝った経験が少ない

できるか分からなくて不安だから、そもそもやりたがらない・・・。

勝負で相手が有利になってきたと感じたら、そこで遊びをやめてしまう・・・。

そういったお子さんは、「勝った!」「できた!」という経験の少なさから、自分に自信が持てずにいます。

まずは「できた」「勝った」のハードルを下げ、たくさんの「できた」「勝った」の経験を積ませてあげることが大切です。

簡単にクリアできる課題から順に細かく提示していく、いわゆる「スモールステップ」の考えかたを取り入れてみるのも良いでしょう。

スパークでは、子どもたちが「先生たちに勝った!」「こんなことができた!」「すごいでしょ!」といった嬉しい思いが溢れる経験を、遊びの中でたくさん積んでいきます。

勝った経験をたくさんした後に、次は新しいことや少し難しそうなことにもどんどんチャレンジしていきます。

「できないかもしれないけれど、やってみよう!」「負けてもまあいいか!」「次は負けないぞ~!」

といった前向きな気持ちを育めるよう、楽しい療育活動の中で日々試行錯誤しています。

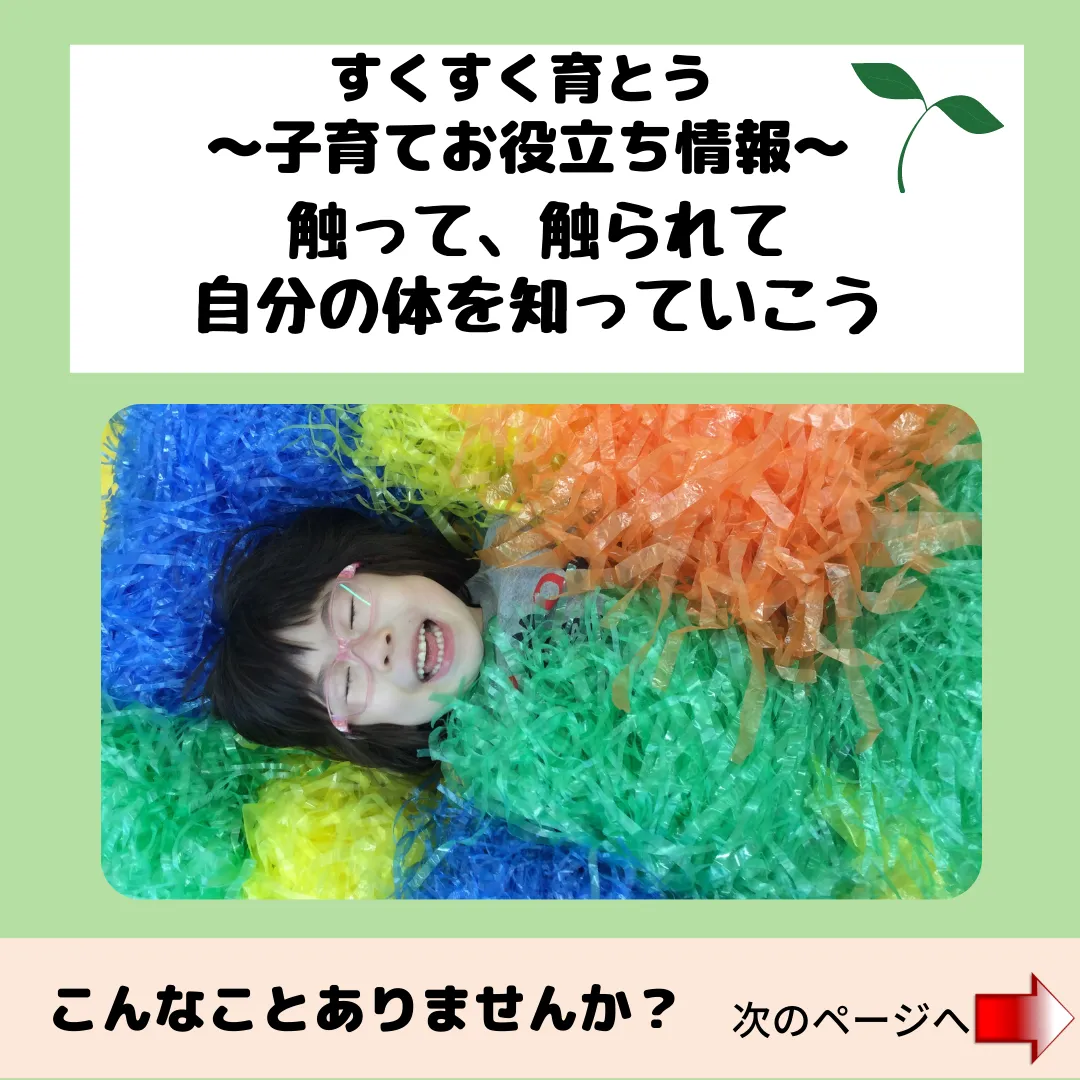

触って触られて自分の体を知って行こう

(触って触られて自分の体を知って行こう!)

突然ですが、目を瞑って耳を触ってみて下さい。

出来たでしょうか…?

当たり前に出来ることかもしれませんが、これが出来るのは自分の体を頭の中で思い描けているから。

見えなくても体の大きさを把握しているからなんです。

まだ生まれて数年の子どもたちはこのお母さんお父さんが出来るすごい技を習得中。

どうやって習得していくのか一例をご紹介させていただきます。

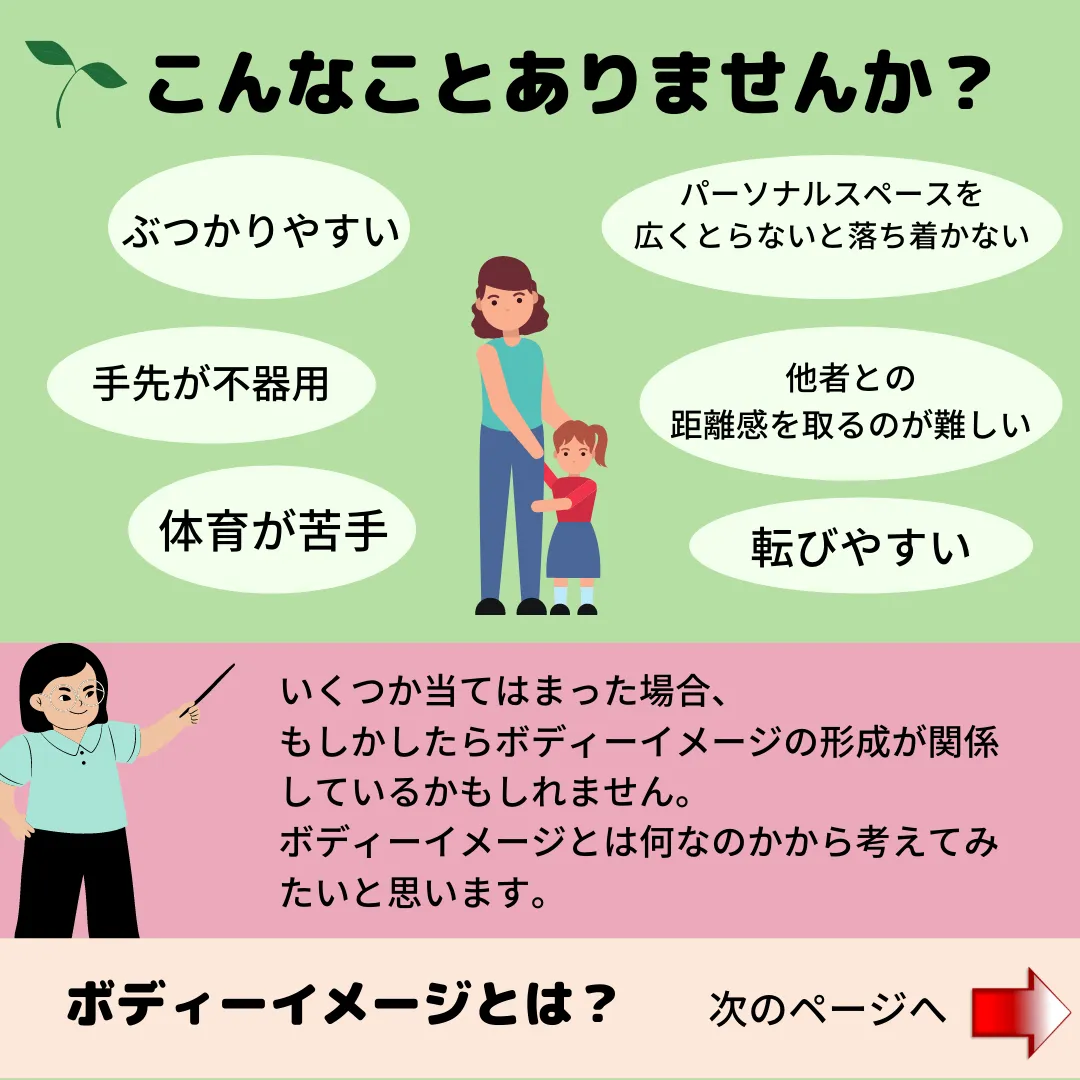

(こんなことありませんか?)

ぶつかりやすかったり、手先が不器用な気がしたり、転びやすかったり…。なんだか気になるな。と思うことはありませんか?

一概にこれが理由!ということは出来ませんが、いくつか当てはまった場合ボディーイメージの形成が関係しているかもしれません。

(ボディーイメージとは?)

ボディーイメージとは自分の身体イメージのこと。

自分の体の輪郭はどこなのか?どこをどのように動かすとどれぐらい動くのか。全てボディイメージを持っているからこそ把握できることです。

小さいトンネルをくぐるときにぶつからないように体をかがむのはこのボディイメージが形成されているから。人とぶつからないように避けたり出来るのもこのおかげです。

形成が未熟だと、自分の体の輪郭がもやがかかっているかのように分からない状態。結果、人や物との距離感が掴みづらくなり日常生活でトラブルがおきやすくなります。

☆6歳ぐらいには大体完成するそうなのでまだスパークに来てくれる子ども達は形成する時期に当たります。

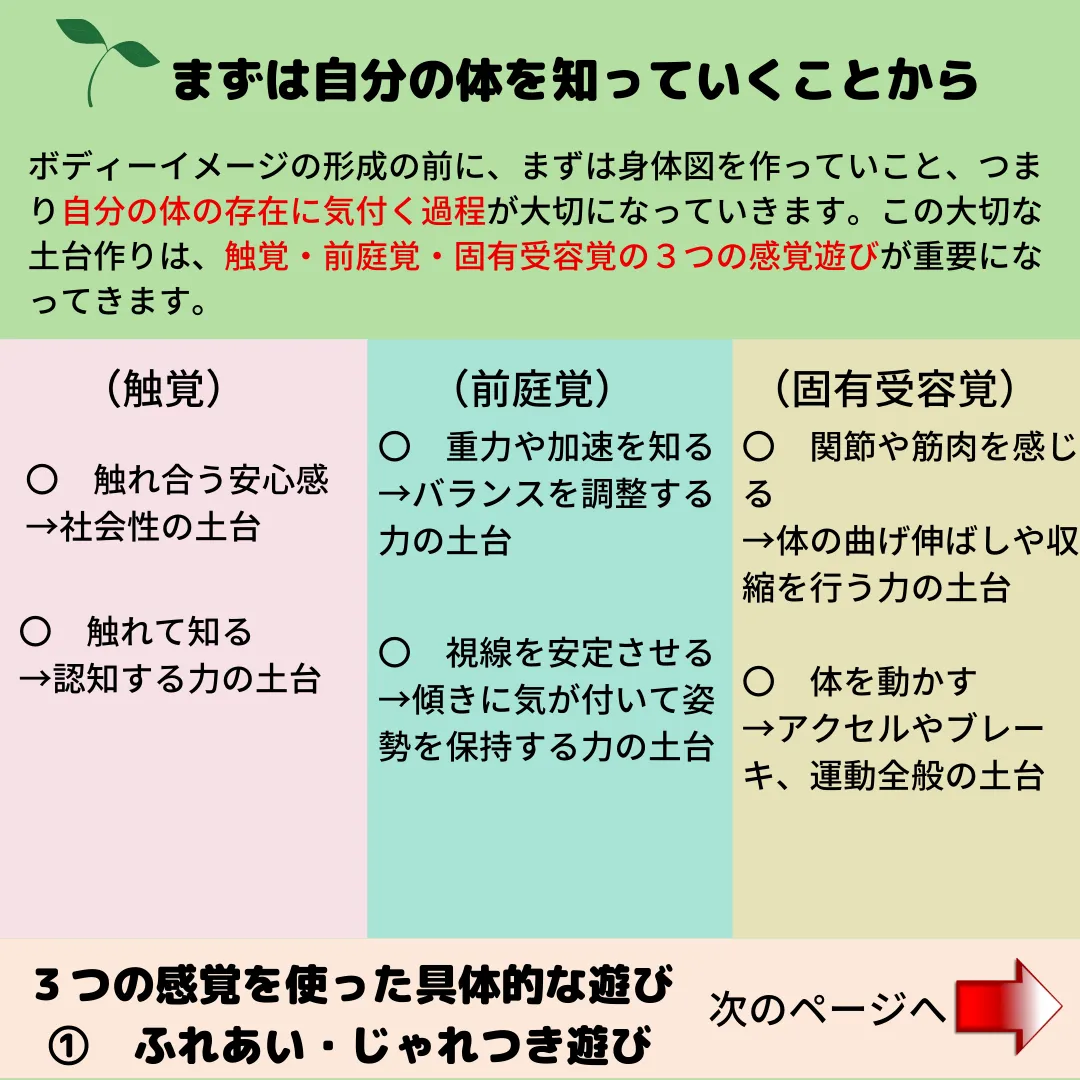

(まずは自分の体を知っていくことから)

ボディイメージは急に形成されるものではありません。形成するための前の段階があります。

ボディイメージはまず、自分の体という存在に気付くという段階が極めて必要。その段階とは、触覚・前庭覚・固有受容覚という3つの大きな感覚を受け取っていく段階のこと。

(各感覚の説明は下記の表を参考↓)

たくさん触れ合って愛着を感じ、重力や傾きなどを経験しバランスを取り、体をとにかく動かしてみながら子供たちはこの世界の中に自分の体が存在していることを理解していきます。

そして次は視覚(目で見る情報)で自分の体に意味づけを行っていきます。

「こんな形をしているのか。こんな大きさなのか。なるほど…。」そんなことを知っていくうちに出来上がるのがボディーイメージです。

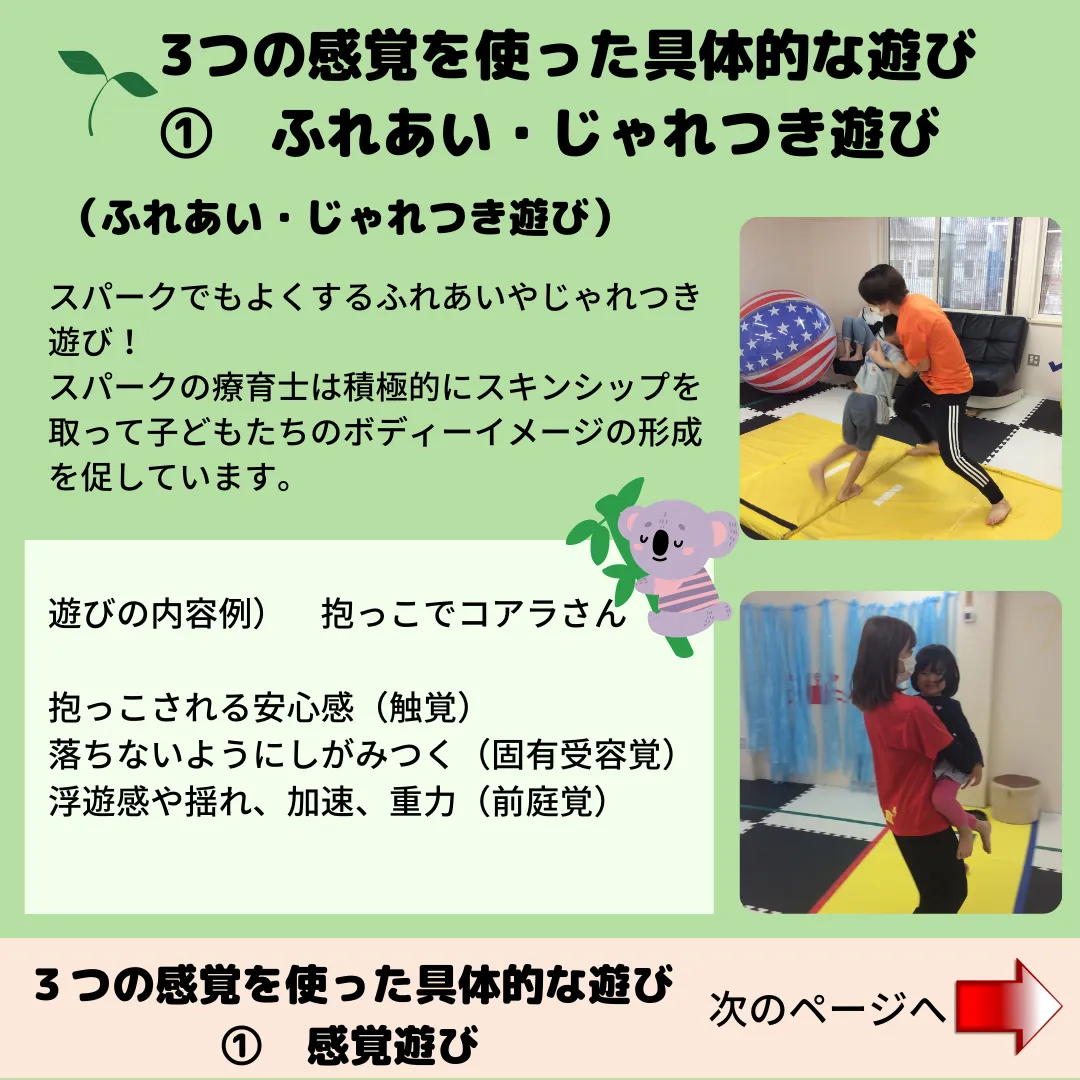

(3つの感覚を使った具体的な遊び ①ふれあい・じゃれつき遊び)

ボディーイメージを形成するうえで大切になる先程説明した3つの感覚を使った遊びをご紹介していきたいと思います。

1つ目はふれあい・じゃれつき遊び。

スパークでは積極的に抱っこやおんぶ、くすぐりなどスキンシップを取るかかわりを行っています。

例えば、抱っこ遊びでよくするコアラさん。この遊びの中で、

①人肌に触れながら安心する(触覚)

②上下や左右、色々な速さで揺らされたり浮遊感を感じる(重力)

③落ちない様に体全体を使ってしがみつく(固有受容覚)

という3つの感覚を感じ、ボディーイメージの形成に繋がる土台作りをしています。

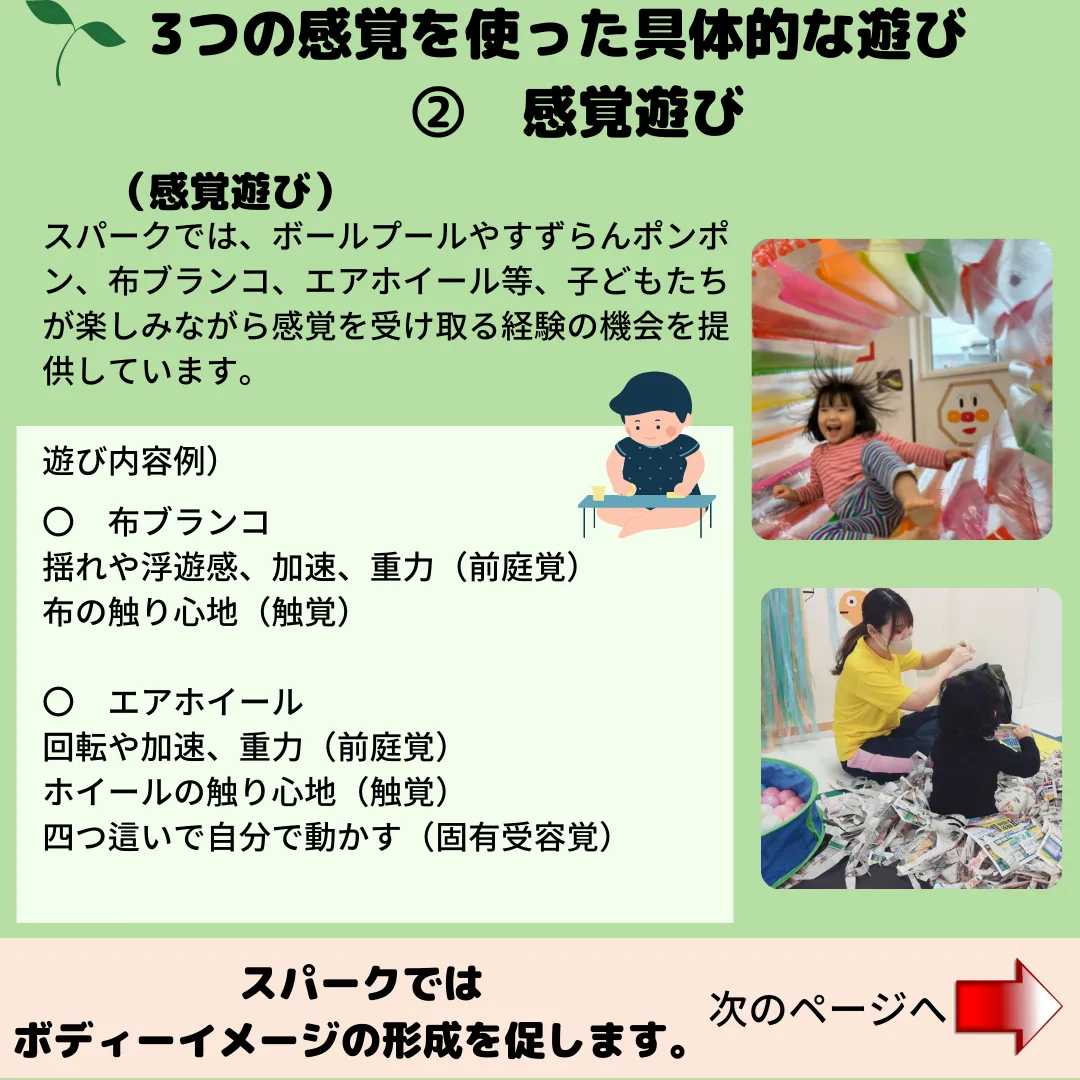

(3つの感覚を使った具体的な遊び ②感覚遊び)

2つ目は感覚遊び。

すずらんぽんぽんやボールプール、エアホイール、布ブランコ等をスパークでは行っています。

例えば布ブランコでは、

①ふわふわのタオルが肌に当たる感覚(触覚)

②上下左右、回転等様々な速さ方向で揺れたり浮く感覚(前庭覚)

を感じます。

お家のお布団で「まきずしにちゃおう!」と言って子どもを巻いたり、くすぐり合って遊んだり、抱っこやおんぶをしてみたり、体で木登りをしてもらうなどでも効果大なので、是非時間がある時にしてみて下さいね。

(スパークではボディイメージの形成を促します)

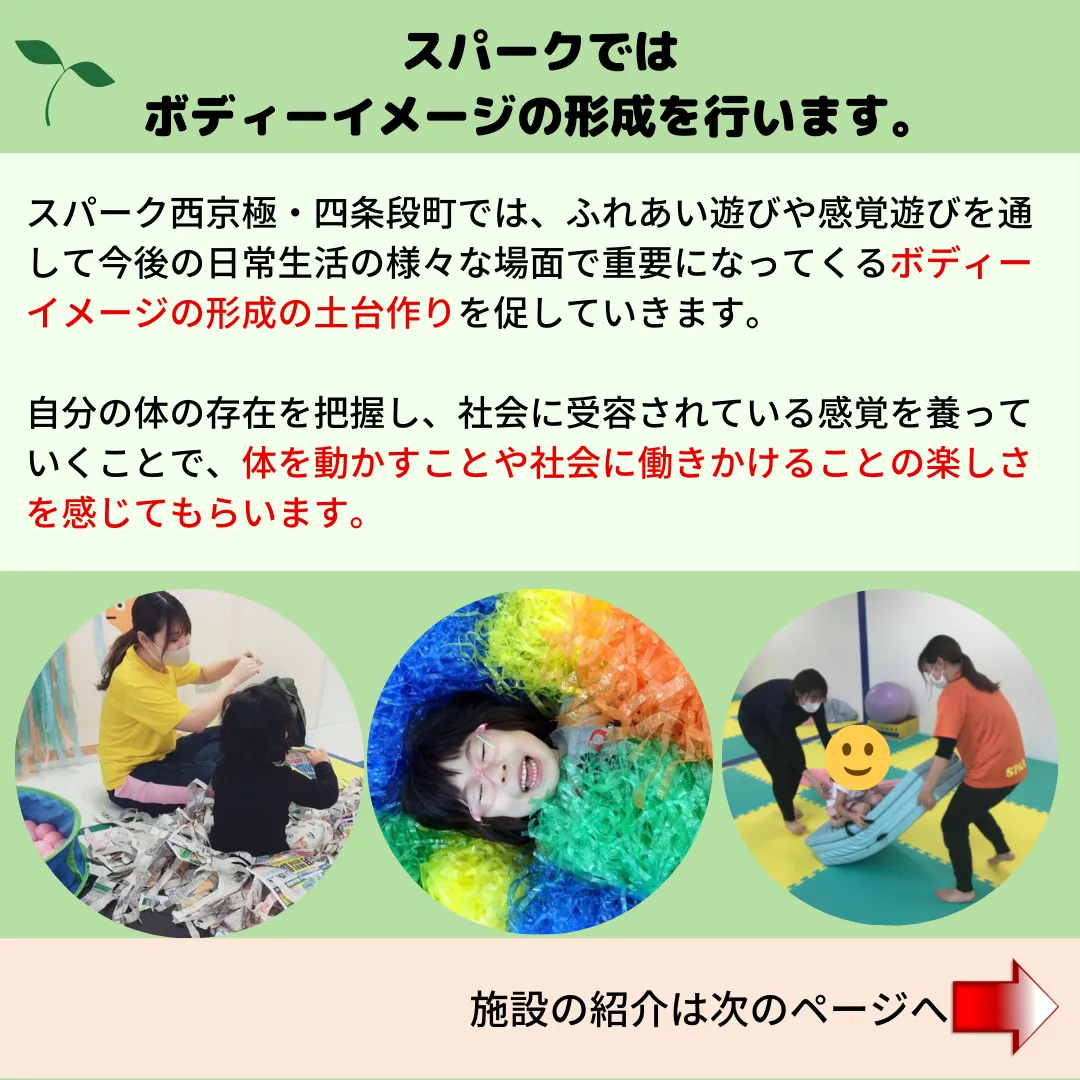

スパーク西京極、四条段町ではふれあい遊びや感覚遊びを通してボディーイメージの形成の土台作りを行いながら発達を促していきます。

楽しい遊びの中で「お腹にタッチ!」「足をパクパク!」等、体を意識するような声掛けややりとりを繰り返していきます。

自分の体の存在を把握し、社会(周りの大人や環境)に受容されている、愛されているという絶対的な安心感の元、体を動かしたり社会に働きかける楽しさを育んでいきます。

ものをよく噛む?

日常のお子様のご様子を伺うと、「気付けばなにかを噛んでいて」とお話しされる保護者の方がいらっしゃいます。お洋服の襟を噛んですぐにお洋服がダメになってしまったり、爪を噛んでしまって全然爪が伸びてこなかったり・・・

注意してもなかなかやめられなかったり、お子様自身も気付いていないくらい無意識の行動であることもあります。

では、どうして子ども達は何かを口に入れて噛んでしまうのでしょうか。

癖として出るもの

指しゃぶりの延長にあり、気持ちを落ち着かせる精神安定剤のような役割をもつものです。3歳頃には減ってくるとされていますが、その後代わりのものを口に入れるようになり、それが癖となって長く続くことがあります。特にてもちぶさたになってしまったとき、反対に何かに集中しているときに無意識に口に入れていることが多いです。

これは子ども自身が癖を自覚して直そうと意識することで直ることが多いので、無意識のうちに行っている時は気付けるような声掛けをしてあげるのが良いかと思います。

不安や緊張度が高い時に出るもの

欲求不満や緊張、不安を感じている時に見られるものです。最近物をかむようになったな、と気づいたときには一度、物をかみ始めた時期に大きな環境の変化や緊張、不安を抱えてしまうような出来事が無かったかを考えてみるのも良いかも知れません。

不安や緊張が原因と思われる噛み癖が出ているときにはあまり細かいことを注意したり叱ったりせず、子どもがリラックスできる環境を作ってあげることが大切になります。何かを噛んでいても「噛まないで」と声をかけるよりも他のことに注意を向けてあげることが必要です。

ストレスの高い時に見られる行動でもあるので、ストレスを下げて安心させてあげるような関わりをしてあげることも効果的です。

〇子どもと肯定的なコミュニケーションをとる

子どもの話に向き合い、気持ちに共感してあげる。できないことを叱るのではなく、できたことを褒めてあげる

〇子どもとのスキンシップを増やす

ギュっとし抱きしめたり、手を繋いだりする機会を増やす

〇子どもが好きなことをさせてあげる

子どもの夢中になれる遊びや、集中できることを大切にする

〇子どものストレスの原因を見つける

日常生活を見直し、子どもにとって安心できる環境を作ってあげる

感覚刺激のためのもの

発達に特性のある子どもたちの中には、『感覚鈍麻』という特徴がみられることがあります。感覚鈍麻の子ども達は日常的に受ける刺激が少ないため、自分から感覚刺激を入れようと手をパチパチと叩いたり、グルグルと回ってみたり、自分を叩いてみたり、触り心地の良い物を触ることがあります。

口は身体の器官の中でも特に敏感な部位であるとされていて、小さな子どもは口の中に物を入れて様々な情報を判断することがあります。噛んだり口に入れたり唇に触れさせたりすることで様々な情報を判断することがあります。

このような場合には、本人の意識を口内刺激から逸らし、他の物に意識を向けるよう働きかけてあげるのが良いです。

暇つぶしのためのもの

やることがなく暇になった場合、発達に特性のある子どもたちは時間を潰す方法を自分で考えるのが難しい場合があります。そのため、とりあえず自分の好きなことやできることとして感覚遊びをしようとした結果、その場にある物を噛んでしまったり、指しゃぶりをする子どもがいます。

原因としては暇な時間を潰す手段がないことなので、噛み癖のある子でもやることをきちんと伝えたり、次から次へと刺激を与えることで暇な時間をなくしてあげると噛み癖が出なくなる、ということもよくあります。