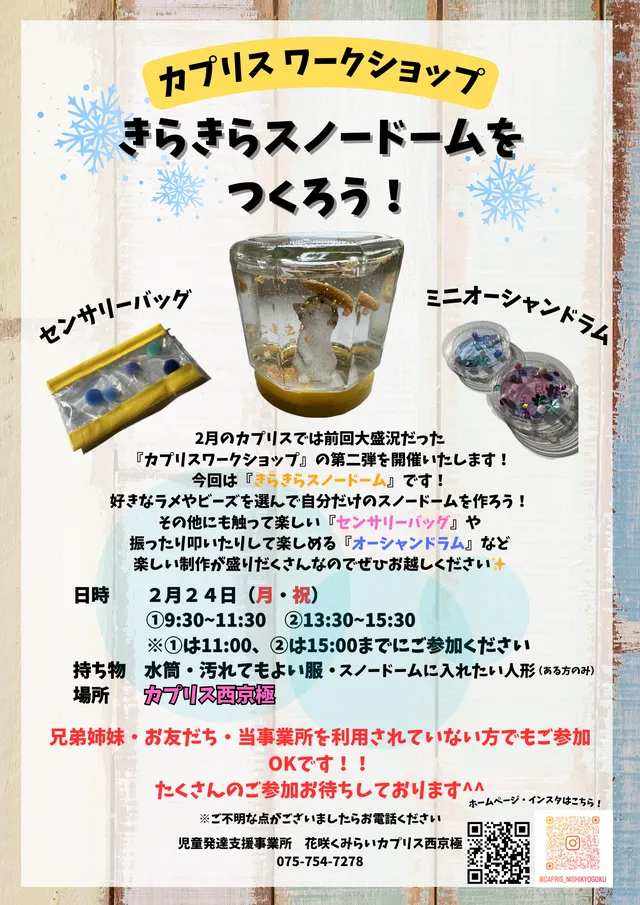

【イベント告知】カプリスワークショップを開催します!!

日頃は花咲くみらいカプリスにご理解・ご協力ありがとうございます。

2月24日にカプリス西京極では、前回大好評だった「カプリスワークショップ」を開催します!!

今回の内容は、「きらきらスノードーム」「センサリーバッグ」「オーシャンドラム」の3つになります!!

好きなラメやビーズを選んでデコレーションできるスノードーム、

ついつい触りたくなってしまう不思議な感触のセンサリーバッグ、

自分で選んだビーズが楽器になるオーシャンドラム、

どれも魅力的で楽しい内容になっていますので、お楽しみに♡

前回のワークショップ同様、今回も当事業所を利用されていない方でも参加できるイベントとなっております!!

「カプリス西京極ってどんなところ?」「楽しそうなイベントだから行ってみたい!」と少しでも気になった方はぜひご参加ください^^

お待ちしております☆

【年中児・年長児の小集団の様子】手巻き寿司をつくりました!!(段町)

日頃は花咲くみらいカプリスにご理解、ご協力ありがとうございます。

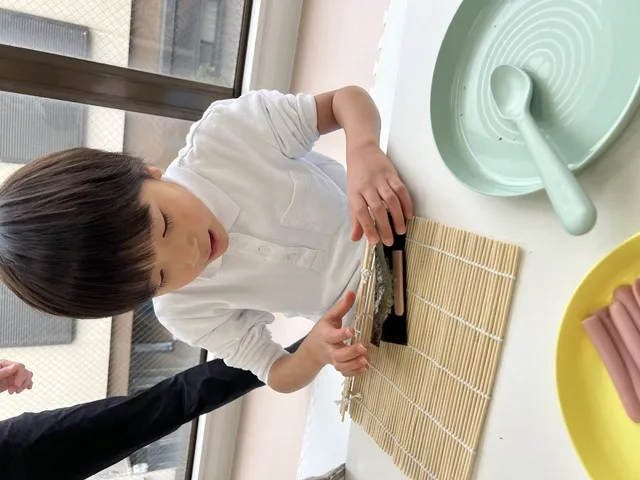

先日、年中児・年長児の小集団療育で手巻き寿司をつくりました。

炊きたてご飯の香りに、鼻をひくひくさせながら「いいにおいする~」とわくわくしている子どもたち。

指導員がまきすを使って作り方を説明すると、子どもたちは早速、自分だけのオリジナル手巻き寿司を作るために、手を動かし始めました。

まきすを見て「つまようじがたくさん並んでるみたい!!」と初めて見るまきすに感動している子もいました。

具材の選び方も自由です。中には、ウィンナー3本入りに挑戦する子、ちょっとした冒険心で初めて食べる食材に挑戦する子もいましたよ。みんなで助け合いながら、「こうやってまけばいいよ」と互いにアドバイスを交わす姿は、学びと友情が育まれる瞬間でした(^_-)-☆

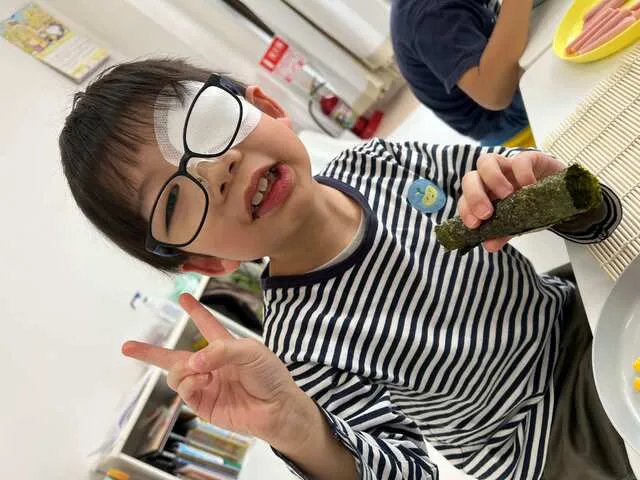

子どもたちは、自分で作った手巻き寿司を嬉しそうに手に取り、一口食べる度に「めっちゃおいしい!」と笑顔を見せてくれました❣❣

お互いに「どんな具材いれたの?」と感想を交わし、まるでちいさなグルメフェスのような賑わいでした☺‼

今回の手巻き寿司は、ただ料理を楽しむだけでなく、手作りの大切さやチームワークを学ぶ良い機会となりました。

子どもたちの「できた!!」という自信に満ちた表情を見て、心から嬉しく思いました。

また、次回も子どもたちの笑顔をたくさん見られるようなイベントを企画したいと思います♪

火災を想定した消防訓練を実施しました!

日頃は花咲くみらいカプリスにご理解・ご協力ありがとうございます。

先日、右京消防署 梅津出張所の消防士の方々に来館いただき、全社あげて消防訓練を実施しました。

普段から防災意識を持つことは大切ですが、いざという時に適切な行動が取れるかは、日頃の訓練の積み重ねが重要です。

今回の訓練を通して、改めてその大切さを実感しました。

今回は、「キッチンで火災が発生」を想定した訓練でした。

職員の「火事だ~!逃げろ~!!」の声から始まり、

火災発生時に消防隊が到着するまでの間、

職員が実施すべき通報、消火活動、職員や子どもたちの避難誘導、を実際に行い、最後に消火器の使い方の講習を受けました。

職員が119番通報も行い、本番さながらの訓練を行うことができました。

今回の消防訓練を通して、消防機関への通報の仕方や消火器の使い方など、“知っている”と“実際に出来る”の違いを実感しました。

万が一の火災の備え、これからも定期的な訓練を続けていくことが大切だと改めて感じました。

教えていただいた消防職員のみなさま、ありがとうございました!

これからも安全意識を高めて、日々の療育にあたっていきます。

「聞いて聞いて」に寄り添うために

日頃は花咲くみらいカプリスにご理解、ご協力ありがとうございます。

まだまだ寒さが厳しい日が続いていますが、少しずつ春の気配も感じられるようになってきました。

進級や卒園が近づき、一人ひとりの成長を感じる季節でもあります。残りのカプリスでの生活も楽しく過ごせるよう、温かく見守っていきたいと思います。

さて、子どもたちからよく「聞いて!」「みて!」という声がたくさん聞こえることはありませんか?

成長の中で子どもたちは、自分の経験や考えを誰かに伝えたい気持ちをどんどんふくらませています。

これは、「聞いて、聞いての時期」とも呼ばれ、自己表現や自己肯定感を育む大切なプロセスです。

この時期の子どもたちは、自分の話を聞いてもらえることで「自分は大切にされている」と感じ、安心感を得ます。

そして、その安心感がさらなる成長や挑戦の力になります。

また、「聞いて」「見て」と伝えようとするのは、自分の気持ちや考えを共有したいという成長のサインでもあります。

カプリスでは、子どもの話しをじっくり聞く時間を大切にし、その気持ちを広げるための質問や声掛けを行っています。

「聞いて 聞いて」の行動を、要求ではなく、自己表現やコミュニケーションを育てるチャンスとして捉えています。

忙しい日々ですが、子どもの話に

①じっくり耳を傾ける

②共感し受け止める

③質問して興味を示す

時間を親子でできる範囲で作ってみてはいかがでしょうか。

こうした時間をつくる、設けることで、子どもとの信頼関係がより深まり自己表現も豊かになっていきます。

子どもたちがたくさんの「聞いて 聞いて」を届けてくれるのは、親子の絆がしっかりと築かれている証でもあります。

この貴重な時期を一緒に見守っていけることを楽しみにしています。

安全を守るために~火災避難訓練の様子をご紹介~

日頃は花咲くみらいカプリスにご理解とご協力ありがとうございます。

カプリスでは万が一の火災に備えて、定期的に避難訓練を実施しています。

今回はその様子をお伝えします。

1月24日(金)、15時に火災を想定した避難訓練を行いました。

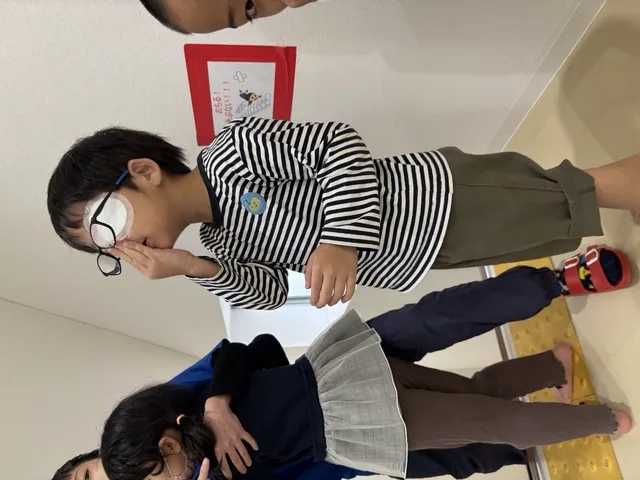

突然の非常ベルに驚いた表情になる子どもたち。

それでも職員の指示に従い、子どもたちはすぐに行動開始!

「煙が上がっている場所には近づかないよ!」、「口を押さえて低い姿勢で!」という指示のもと落ち着いて、静かに行動できていました。

日頃からの練習が、しっかりと身についている様子でした。

避難場所である1階、玄関先では全員が無事に集まることができました。

落ち着いて、スムーズに行えたことに驚きと安心した気持ちでいっぱいになりました(^^)

子どもたちが一生懸命に、取り組む姿は印象的でしたよ。

最後に子ども達と、振り返りを行いました。

保育園、幼稚園で何回もしているということもあり、みんな避難の知識がたくさん。

「物よりも命が大切!」や「ちょっとビックリしてドキドキした。」とたくさんの感想がでました。

訓練で身につけた行動が命を守る!

これからもカプリスでは、子どもたちが安全に過ごせる環境を守るため、防災対策を行っていきます。

引き続き、ご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。~お餅搗きイベントを開催しました!(西京極)

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

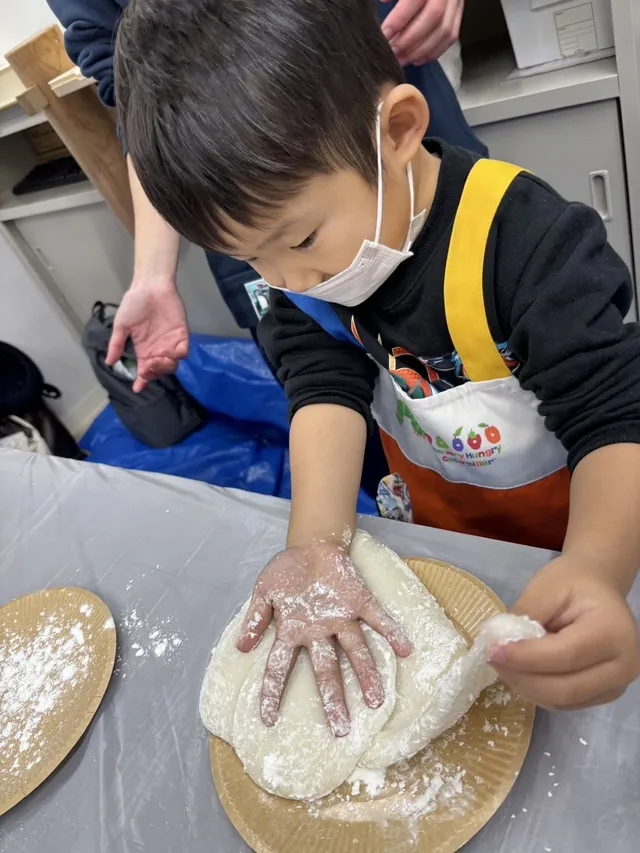

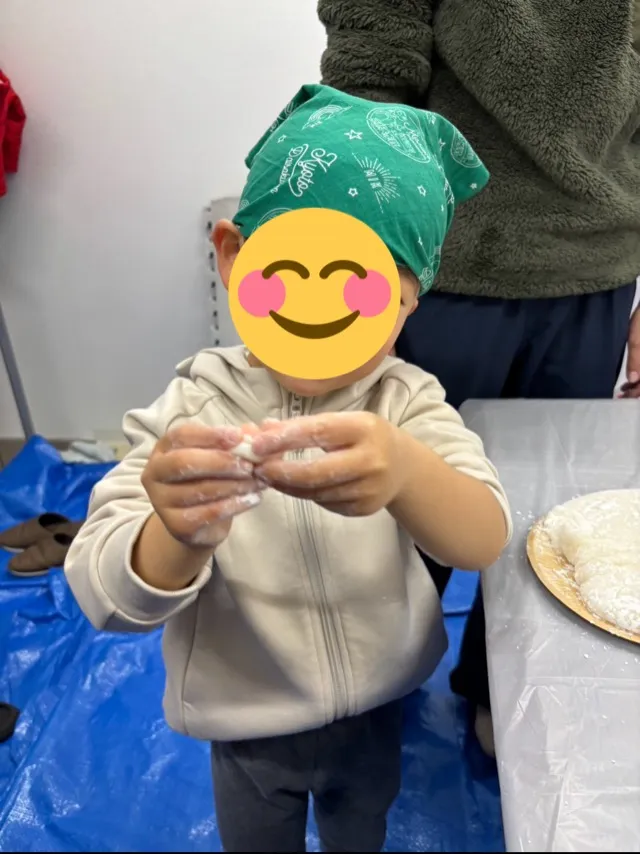

さて、1月13日祝日、西京極では新年最初のイベント『お餅つき』を開催しました!

親子一緒の楽しい活動の様子をご紹介します。

「餅米を蒸し器で蒸し、実際に杵と臼を使って丸めて食べるまで」

を一から体験してもらいました。

餅米からお餅に変わっていく姿を見て「美味しそう〜!」「早く食べたいなぁ♪」と興味津々で覗き込んでいました!

実際に杵でついた際には、重い杵を一生懸命持ち上げて

ぺったんぺったん!と楽しんでいましたよ。

ついた後のつきたてのお餅を、食べやすい大きさに丸めていきます。

餅とり粉で粉まみれになりながらも、美味しく食べられるように一つ一つ丸めていました!

⭐︎や♡な、ど自分の好きな形にして楽しんでいましたよ😄

完成したお餅は、多種多様な味付け全9種類の中から選んで自分好みの味付けや組み合わせを楽しみます。

お餅つきをしたことがない子や、お餅を食べたことがない子もいましたが、

初めての経験ができて「楽しかった!」や「美味しかった!」など、嬉しいお声をいくつも聞くことが出来ました。

カプリスでは、普段なかなかお家ではできないような活動もたくさん企画しています、

親子一緒に是非ご参加ください!

新年最初のイベントでしたが、たくさんご参加頂きありがとうございました。

最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願い致します🙇

株式会社大樹

花咲くみらいカプリス四条段町

花咲くみらいカプリス西京極

【未満児・年少児のあずかり療育・小集団療育の様子】~初詣にいってきました~(カプリス四条段町)

花咲くみらいカプリスです。

これから寒さが厳しくなる時期ですが、健康に配慮しながら、子どもたちが元気いっぱいに過ごせるよう努めてまいります。

先日、梅の宮神社まで初詣に行ってきました。

寒さに負けずに、元気にお出かけです!!

神社に着くと大きな鳥居が目の前に!!

「おっきーー」「と・り・い」と興味津々の子どもたち。

おじぎをしてくぐるとき、膝をまげてくぐっている姿がとっても可愛らしかったです![]()

いよいよ、お参りタイム♪

梵鐘をたくさんならし、小さな手にお賽銭を握りしめて「えい!!」と一生懸命、賽銭箱に投げていました。

投げた後は、ちゃんと入ったか覗き込む子や「まだやりたい」と嬉しそうな声をあげていました。

お友だちがしている様子を見て、やりたくなった子は順番待ちをしたり、みんなそれぞれ楽しそうに挑戦していました(^_-)-☆

小さな手で頑張ったお賽銭。

きっと、神様にもみんなの気持ちが届いたことでしょう♪

帰り道では、「たのしかった~」「また行く?」とお話しが弾んでいました。

途中でしめ縄や門松を見つけたり、猫じゃらしを拾ったり、探検気分も味わいながら元気に帰りました。

未満児さん年少児さんにとって初詣は「みんなといっしょにする特別なこと」の発見がいっぱいになりました。

神社での体験を通して、子どもたちの心がまた一つ育ったように感じます。

これからも安心して、楽しく過ごせるようにたくさんの経験をして成長を見守っていきたいと思います。

【1月の特性】~1月の関わりと子どもたちの変化~

新しい年が始まる1月。

子どもたちにとっては、気持ちも体も一気に動かすというより

少しずつ感覚を呼び戻していく時期です。

「なんとなくゆっくり」「様子をうかがっているみたい」と感じる姿も

この時期ならではの自然は反応と言えます。

カプリスでも、活動に入る前に周囲を見渡したり、流れを確かめてから

動き出す姿が多く見られます。

これは戸惑いではなく、状況を理解し、自分の中で整えてから進もうとする

力が働いている様子です。

見通しが共有されることで、動きに安定感が生まれやすくなります。

製作や机上活動では、思いついたことをすぐに表すよりも、頭の中で一度

組み立ててから始めようとする姿が見られました。

始まりはゆっくりでも、流れや終わりが見えることで、取り組みが持続

しやすくなります。

運動面では、走る・止まる・向きを変えるといった切り替えに時間が

かかることや、動きに勢いが乗りすぎてしまう場面もあります。

一方で、体を動かすことそのものを楽しみ、繰り返しの中で自分なりの

力加減を探っている様子が見られます。

また、音や人の動きなどの刺激に反応しやすい場面もありますが

関心のあることには集中が深まり、細かな違いに目を向ける力が

自然と表れることもあります。

感じやすさは、その子なりの情報の受け取り方の特徴です。

1月は新しいことを増やす月というよりは、今持っている力を落ち着いて

使えるように整える月。

カプリスでは急がせるのではなく、わかりやすい手がかりや安心できる

環境を用意することを大切にしていきます。

ご家庭でも、立ち止まるような様子が見られたときは「準備をしている時間なんだな」

と受け止めていただけると、子どもたちの安心につながります。

今年も一緒に、子どもたちの育ちを見守っていけたら嬉しいです。

みんなでペッタン!カプリスでの楽しいお餅つき (四条段町)

あけましておめでとうございます。

新しい一年がスタートしました。

昨年は保護者のみなさまのご協力をいただきながら、子どもたちとたくさんの笑顔と思い出を作ることができました。

今年も子どもたち一人ひとりの成長を見守りながら、安心して楽しく過ごせる環境づくりに努めてまいります。

子どもたちが毎日、元気いっぱいに新しいことにチャレンジしたり、友だちと助け合ったりする姿を、みなさまと一緒に温かく見守っていけたらと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

さて、新年最初のカプリスではお餅付きをしました!!

お餅つきは、日本の文化を子どもたちに伝える大切な行事のひとつです。

今年も、みんなで力を合わせて楽しい時間を過ごすことができました(^^)

子どもたちが伝統行事に触れる素敵な時間となりましたよ♪

「ぺったん!ぺったん!重たいよ~!」と言いながらも一生懸命に杵を大きく上にあげている姿はたくましかったです。

最初は少し恥ずかしそうだった子も、杵を持つと真剣な表情に。

ついたお餅が形になっていく様子に、みんな興味津々でしたよ。

つきたてのお餅は、みんなで丸めました。

手につくと「べたべたして気持ち悪い。」と言っていた子も綺麗に丸まったお餅を触りながら「気持ちいい~」と表情が明るくなりました♪

ハートの形やぞうさんの形、みんな思い思いのお餅を丸めましたよ。

自分たちで、ついて丸めたお餅は別格!初めてお餅を食べる子は恐る恐る、、、

一口食べると「美味しい!」とグゥ~サイン!

醤油、あんこ、きな粉を好きにトッピングをして、みんなお腹いっぱい♪

「やわらかい!」、「おいしい!」と笑顔があふれる時間となりました。

来年もみんなんで楽しいお餅つきを体験できるよう、楽しみにしています!

【イベントの様子】クリスマスイベントを開催しました(段町)

日頃は花咲くみらいカプリスの活動にご理解、ご協力ありがとうございます。

3週にわたったクリスマスイベントが先日終了しました。

たくさんの笑顔に出会えた素敵な時間を振り返ってみたいと思います。

第一回 クリスマスキャンドル

色とりどりの飾り付け用の素材が並び、子どもたちの創造性を刺激する空間が広がりました。発想力を活かして個性的なキャンドルが次々と生み出されましたよ(^^♪

子どもたちが作ったキャンドルは、家族の宝物になりそうですね♡

第二回 サンドイッチ作り

子どもたちが作ったサンドイッチはどれも見た目が華やかで食べるのがもったいないくらい!!

「お家でもやってみる」「ママに食べてもらいたい!」という声がたくさん聞こえてきました。

子どもたちのアイディアがあふれるサンドイッチがたくさん見られて、指導員もとても楽しい気持ちになりました(^_-)-☆

第三回 クリスマスカップケーキ作り

クリスマスの楽しみはプレゼントだけではありません!!今年はクリスマスカップケーキに挑戦しました。生地から自分たちで作り、フワフワに焼き上げたカップケーキにデコレーションしました☆彡

クリームを絞ったり、みかんやチョコスプレーでトッピング♪

パティシエのように真剣な表情が印象的でした![]()

小さな手で一生懸命クリームを絞る姿が微笑ましかったです。

今年も素晴らしい一年を過ごすことが出来ました。

2025年も子どもたちに喜んでもらえるような企画や取り組みを続けていきたいと思っています。

寒い日が続きますが、どうぞお体に気をつけて素敵な新年をお迎え下さい。

そしてまた、来年も笑顔でお会いできますように。。。

今年一年間本当にありがとうございました。