令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う変更につきまして(支援時間の設定)

日頃は当施設をご利用いただき厚くお礼申し上げます。

さて、令和6年4月1日に「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」が行われます。

本時点で本改定による変更の詳細については国から正式に発表されていない為、後日お知らせすることとなりますが、京都市より、「支援時間の設定について」を令和6年3月中に保護者の皆さまに周知するよう通達がありましたので、取り急ぎお知らせいたします。

本改定では、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて時間区分が創設されることとなり、以下の支援時間(療育を提供する時間、送迎時間は含まない)が設定されました。

- 30分以上1時間30分以下

- 1時間30分超3時間以下

- 3時間超5時間以下

- 延長支援(5時間超 *放課後等デイサービスの平日は3時間超)

このうち、④ 延長支援 につきましては、当法人として令和6年4月の時点で提供の予定はございません。

支援時間①②③の区分設定につきましては、「個別支援計画別表」を新たに作成し、5月10日までを目途に順次個別にご説明致します。

児童発達支援ご利用の皆さまは、引き続き無償化の対象となっております。4月からの予定に特に変更はございません。

取り急ぎのご案内となりますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

花咲くみらいカプリス西京極 管理者 丁子

花咲くみらいカプリス四条段町 管理者 久保

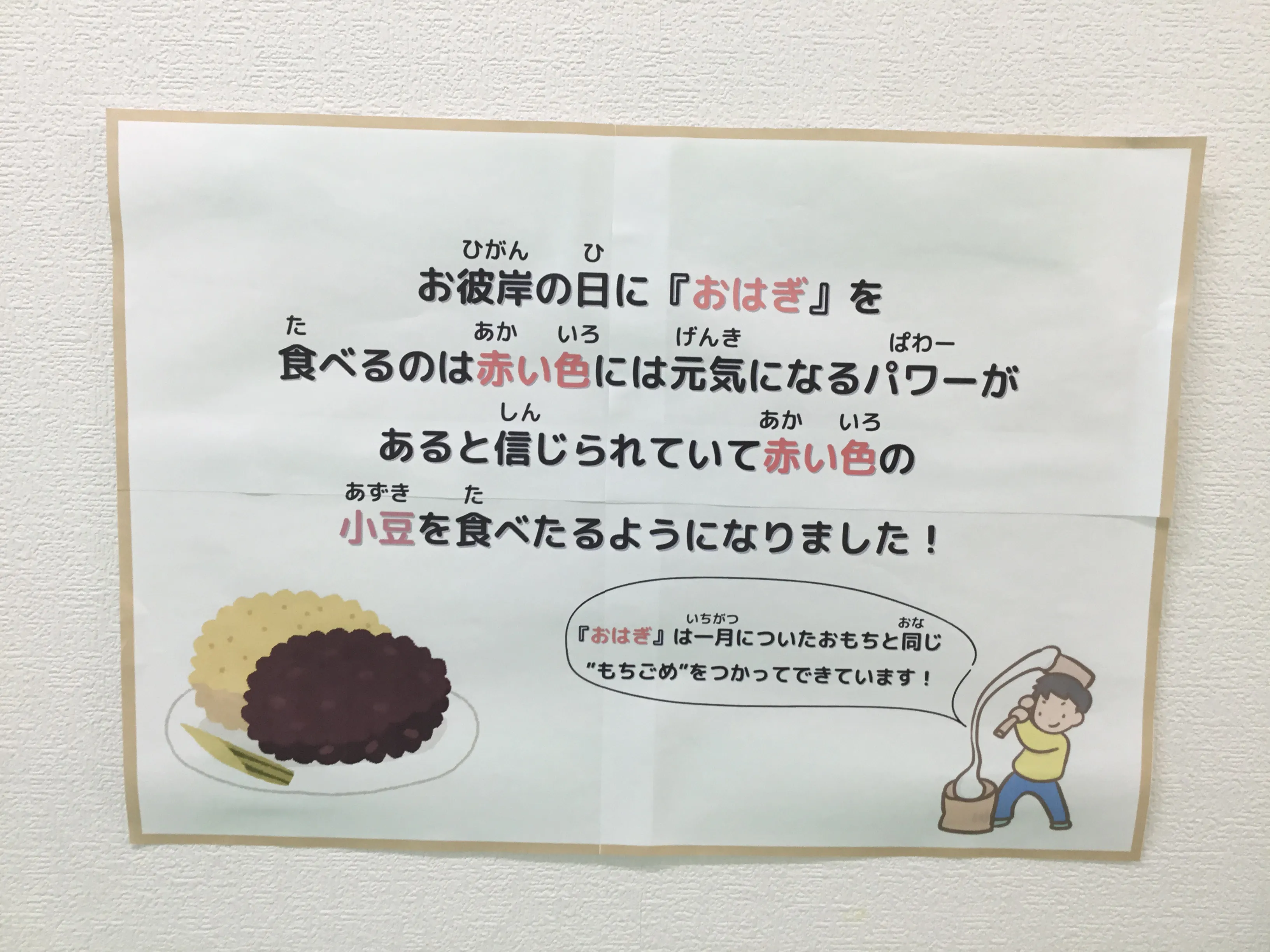

【イベントの様子】「おはぎイベント」を開催しました!!

日頃は花咲くみらいカプリスの活動に、ご理解・ご協力ありがとうございます。

お彼岸の季節に、カプリスでは「おはぎイベント」を開催しました。

1日だけの開催でしたが、たくさんの子ども達が来てくれました^^

お彼岸におはぎを食べるのは、

元気を表す色とされている「赤」=「あんこ」を食べて、一年の健康を願うためと言われています。

お彼岸という言葉に聞き覚えのない子ども達がほとんどでしたが、説明を一生懸命聞いてくれていました。

早速おはぎづくり!

もち米を丸めて形を作っていきます。中にはハートの形にしたり、平べったい形にしたりと新しい発想を膨らませてくれている子もいました!

味付けは、あんこ、きな粉、ココアパウダーです。

きなことココアパウダーは、もち米を袋の中に入れてシャカシャカと振ります。

一番難しい、あんこを巻く工程です。

ラップに包まれたあんこを手のひらで、ぎゅ~と平べったくします。

ラップを丁寧にそぉ~っと広げたら、その上に丸めたもち米を乗せます。

乗せたら、またラップでくるみキュッキュッと形を整えます。

それぞれの個性豊かなおはぎの完成!!

お皿に3種類のおはぎを盛り付けてみんなそろって「いただきまーす!!」

あんこが苦手でも自分で作ったおはぎなら「食べられたよー!」と嬉しそうな笑顔の子どもたち。

「美味しいね~!」、「さいこ~!」と賑やかな会話が飛び交っていましたよ♪

自分たちで作ったおはぎは、とても美味しかったようでペロリと食べ終えていました。

食べたことのないものを自分で作って食べてみるという素敵な体験が出来ました^^

今回参加してくださった方、ありがとうございました。

参加出来なかった方も、是非次回のイベントのご参加お待ちしております^^

新年度は不安定になりやすい・・・

新年度は子どもも親も慣れない環境に、かなりの不安や悩みが出てくる時期だと思います。寒暖差の影響や気圧の変化の影響などで気分が落ち込んでしまうこともあります。

今回は新しい生活によってストレスを感じやすいのはなぜか??についてお話ししたいと思います。さまざまな理由がありますが3つご紹介します。

①環境の変化が苦手

発達に凸凹がある子は環境の変化についていくことが苦手な傾向があります。特に人の変化に慣れることに時間がかかり、進級がストレスの一つになることがあります。

②不安や恐怖を感じやすい

想像できないことに対して不安を抱いたり、想像しすぎて不安になってしまったりと、慣れないことに対する、不安や恐怖を感じやすいことがあります。

③感覚過敏

担任の先生の声や同じクラスの子の声、周囲から聞こえてくる音など聞こえ方が変わってきます。保育室が変わる場合は、光の入り方や、給食室が近くなるなどの理由で臭いによる苦痛も伴う場合もあります。

このような自分が感じているさまざまな思いを誰かに伝えることが難しく、それもストレスに繋がっていると考えられます。

子どもたちの表情をよく観察しながら、子どもからの小さなSOSに気付けるように。

カプリスではメンタル面でのサポートもしています。

お子さまが楽しい気持ちで新生活が送れますように☆彡

【イベントの様子】春まつりイベントの様子✨

日頃は花咲くみらいカプリスの活動に、ご理解・ご協力ありがとうございます。

日毎に春らしくなってまいりましたが、カプリスでは

3月の12日~16日にかけて「はるまつり」を開催いたしました![]()

はるまつりでは楽しい制作や遊び、お菓子が食べられるコーナーなど、親子で楽しめるさまざまなブースを用意しました!

1つ目は『モグラたたき』✨

素早く出てくるモグラに反応しいっぱい叩いて楽しまれていました!

2つ目は『ポップコーン』😋

次々跳ねて出てくるポップコーンに驚きがらも興味津々!

出来上がった後は美味そうに食べられていました!

3つ目は『わたがし』🍭

段々と大きくなっていく綿菓子を見てわくわくしながら待たれていました!

「おいしい!」と言いながら食べられている姿も✨

4つ目は『プラバン』🖊

初めて行うプラバンにいっぱい集中して線をなぞり

色も細かいところまで頑張って塗る子もいました!

オーブンで焼き上げる時に小さくなっていくのを見て驚いたり不思議そうにする子もいました!

5つ目は『風船引き』🎈

ハンギョドン、スヌーピー、エルモ、カービィなど色々なキャラクターの風船を

ランダムに紐を引き、何が出るのかを楽しんでいました!

新年度は療育時間や内容等が少しかわりますが、引き続き楽しいイベントを企画しています。

楽しみにしていてください!

未満児~年少対象「あずかり療育」で北野天満宮へ行った時の様子!

日頃は花咲くみらいカプリスの活動に、ご理解・ご協力をありがとうございます。

3月のあずかり療育で上京区にある神社『北野天満宮』へ行き綺麗に咲いた梅を見て春を感じながら

大きい神社でお参りやお散歩を楽しみました!

普段とは違う場所や景色に大興奮で楽しまれていました![]()

綺麗に咲いた梅を見て「ピンク!」と指さし興味を示されていました!

神社に落ちている松ぼっくりを拾ってたり、

神社の中に設置された撫牛を撫でお参りなども楽しみました!

北野天満宮の『撫牛(なでうし)とは?』

北野天満宮の中に設置された『撫牛』とはいつの頃からか撫でることでご利益を与えてくれる会い難い存在として崇められるようになり、

頭が良くなるように牛の頭を撫で学問成就を願ったり、身体に不調な部分がある時に不調な部分を同じ場所を撫で治癒を願ったりなど様々なご利益があるとされています!

もうすぐ4月!新年度からもお散歩や活動いっぱい楽しみましょう!

なぜ、じっと座っていることが出来ないの?

日頃、花咲くみらいカプリスの活動にご理解・ご協力ありがとうございます。

今回は、落ち着きがなくじっと座っていられないお子さんの特徴と対策についてお話します。

じっと座っていられない。同じ場所にいることが出来ない。

なんで?と感じる保護者の方もおられると思います。

その理由として・・・

★外からの情報量(換気扇の音や工事現場の音・緊急車両の音・他者の話し声など)が多くて集中できない

★気が散りやすい・他人のことが気になってしまう

★体感が弱く、同じ姿勢を保持出来ない

★椅子が体のサイズに合っていないため、足が宙に浮いている

★今、何する時なのかを理解していない

など、様々な要因が考えられます。

では、どのようにすれば座れる時間が長くなるのでしょうか。

一例としていくつか挙げてみました。

★体幹や筋力をつける

→まずは身体を大きくたくさん動かして、自分の身体を知ることが大切です。

→バランスボールや鉄棒・トランポリンなど、身近な遊具でも体幹は鍛えられます。

→体幹がしっかりすると、姿勢よく椅子に座ることが出来ます。

★活動の見通しをつける

→次に何をするのか、その活動をどこまで頑張ればいいのか、などをお子さまがわかるように示すことが大切です。

→視覚優位なお子さまも多いので、絵や図で示すことも有効です。

★終わりを明確にする

→ご褒美シールなどを活用し、終わりを明確に伝えることで、ここまで頑張ろうという気持ちが芽生えます。

★細かく区切りを付ける

→「ここまで出来たら見せに来てね」など細かく区切りをつけ、座っている時間の中に、ほんの少し立つ機会も作ります。

全てが効果的というわけではなく、お子さまによりそれぞれなのですが、

どの方法が一番合うのかを、一緒に模索していければと思います。

年中小集団療育の様子 ~初めての小集団でした~

日頃は花咲くみらいカプリスの活動に、ご理解・ご協力をありがとうございます。

いよいよ卒園・進級まで、残り1ヶ月となりました。

保育園や幼稚園でも新しい学年のお話がある中、カプリスでは、年中児さんの小集団療育を行いました!

小集団療育の内容は、

・はじめの会

・親子あそび

・身体活動

・おやつ

・制作活動

・SST(ソーシャルスキルトレーニング)

・おわりの会

で構成しています。

小集団療育は、小学校入学や集団活動に向けて、

「感情のコントロール」「他者とのかかわり」「一斉指示を理解し集団で行動する」

などの力を楽しく身に付けることを目的としています。

カプリスの小集団療育を初めて体験する年中児さん。

いつもと違う人数や雰囲気に、少し緊張気味です。

まずは、「はじめのかい会」で今日の流れをみんなで確認します。

次の「親子あそび」で体を動かした後は、親子分離での活動となります。

保護者の方々は別室に移動して、お子さまの様子をモニターで確認しながらペアレントトレーニングの時間を過ごして頂きました。

普段とは違う状況に不安そうな表情の子どもたちも、モニターでお父さんお母さんが見守ってくれていることが分かると、落ち着いて活動に参加することができました^^

「身体活動」ではリレーを行いました。

大人チームと子どもチームで分かれて競争します。

自然と子どもチームから「頑張れ~!」とお友達を応援する声が聞こえてきました!

みんな大好き「おやつの時間」!

同じ机に座る、初めて見るお友だちに緊張しながらお名前を聞いたり、好きな食べ物を紹介しあっているグループもありました!

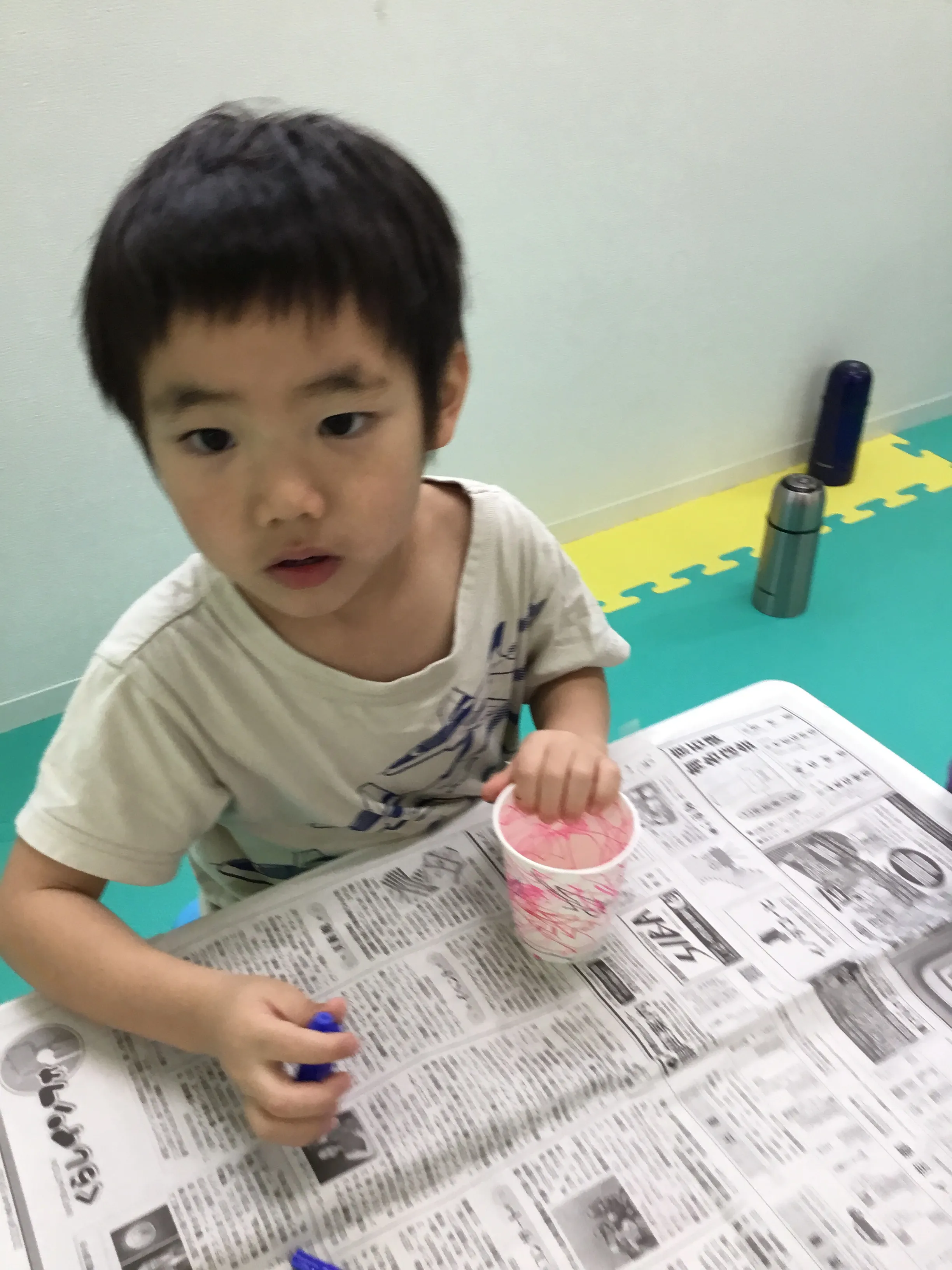

「制作活動」では、もこもこブタさんを作ります。

指導員の説明を集中して聞いて、紙コップに絵を描いたり、ブタさんのパーツを貼りつけたり、どんどん作業を進めていきます。

完成後は、みんなの前でブタさんを「ふ~!」と膨らませて、頑張ったところをそれぞれが発表します。

「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」の時間では、「大きくなったら何になりたいか」「今日の活動で楽しかったこと」の2つを発表しました。

椅子に座ってみんなの発表を一生懸命聞いている姿が印象的でした。

さすが、もうすぐ年長さんですね!

年中児さんにとっては初めての小集団療育でしたが、とても楽しく過ごすことができました^^

これからも、就学に向けて集団の中での必要な力を楽しくつけていきましょう。

ご参加お待ちしております♪

あずかり療育の様子~鬼はそと!福はうち!~

日頃は、花咲くみらいカプリスの活動にご理解・ご協力をありがとうございます。

2月の一大イベントと言えば…節分 です!

今年のカプリスの節分では、鬼のお面作りに挑戦しました◎

赤い画用紙をビリビリ破いて、それぞれのパーツを貼っていきます。

指導員の顔を見ながら目や鼻、口の位置をよーく確認しています。

「できたー!」と大喜び♪とっても気に入ってお散歩にもお面をつけて行きましたよ!

子どもたちは、保育園や幼稚園、お家にまで鬼が来たと目をまん丸にしながら話していました。

泣いたと言うお友だちもいれば、泣かずに鬼をやっつけた!というお友だちも(*^^*)

お家にきた鬼は赤やった!など、それぞれに楽しみながら、日本の伝統行事に親しみを持つことができたようです。

そして!!カプリスにも鬼がやってきました。必死な表情で豆まきの代わりにカラーボールを投げます!!

「あっち!!」と追い払おうとしたり、泣き出す子もいれば泣くのを我慢しながらボールを投げる子どもたち(^_^)/

鬼が退散したあとは、みんなでお片付け。あっという間にお部屋が綺麗になりました♪

みんなの身体の中や心の中の悪い鬼は全部、退治できたかな?

今年もみんなが健康で幸せに過ごせますように☆ミ

未満児~年少児対象「預かり療育」の様子

日頃は、花咲くみらいカプリスの活動にご理解・ご協力をありがとうございます。

先日、少し足を伸ばして松尾の土手までお散歩に出かけました。

戸外でのお散歩ではたくさんのメリットがあります。

その時の様子やねらいをお伝えしたいと思います。

○季節や自然を感じる

戸外のお散歩で子どもたちは感受性を育んでいます。

土手に咲いている草花の匂いや川の流れ、鳥の鳴き声も聞こえてきます。

いろんな角度から、五感が刺激されることによってさまざまなことに興味を持つきっかけとなります。

〇思い切り体を動かして遊ぶ

広い空間でのびのび遊ぶことにより生活習慣を整えられます。

体力がつくだけでなく、食欲増進や睡眠の質があがったり、ストレス発散など体だけでなく、心の健康を整えることができます。

〇地域の人と触れ合う

お散歩へ出かけると、子どもたちは地域の人に「ばいばい」と手を振り返したり、「おはよう」と言ったり、お散歩で見つけた草花を見せたりしながら、地域の方々と触れ合っています。心の発達やコミュニケーション能力が向上することと思います。

〇社会性を見つける・交通ルールを理解

お友だちが離れて歩いていると「おいでー」と手招きしたり、歩くペースを合わせてあげることもしています。

また、信号が青になると「青になったよー」と教えてくれたり、車が来ると指導員の手を引っ張って端によっています。

これからも、安全に留意し、子どもたちが十分に戸外あそびが楽しめるようにしていきたいと思います!!

落ち着きがないのはどうして?~感覚の統合が上手くいくには~

日頃は、花咲くみらいカプリスの活動にご理解・ご協力をありがとうございます。

子どもがじっとしていられない、落ち着きなく動く、などには以下のような理由が考えられます。

例えば・・・

①動きたい

②今いる場所やしていることに興味が持てない

③気持ちを上手く言葉で伝えられない・伝わらない

④気になること(情報)がたくさんあって落ち着かない

⑤不安感が強い

⑥感覚の統合の未発達 などなど・・・

今回は、⑥の感覚統合について少しお話します。

そもそも感覚統合って何!?

感覚統合とは、脳に入ってくるさまざまな感覚刺激を、目的に応じて整理整頓・調整することです。

脳に入ってくる刺激の交通整理が出来るようになる=感覚を統合する、ことになります。

例えば、今目の前で話をしている相手がいるとします。

その声の他にも人は、さまざまな声や音を同時にキャッチしています。

別で話をしている人の声・工事現場の音・電車の音・鳥や動物の鳴き声など・・・《キャッチされた音=聴覚刺激》です。

入ってくる様々な情報は、脳の中で重要なものかそうでないものに分けられ、音のボリュームが調整されます。

話をしている相手の声は大きく聞こえるように。その他の音は小さくあまり聞こえなくなる。という様に調整されています。

この調整が上手くいっている状態=感覚統合ができている状態、環境に対して順応が出来ている状態、です。

それに対して感覚統合が上手くいかない時は、全ての音が同じボリュームで聞こえているというイメージです。

この状態の時に落ち着いて相手の話に集中することは大人でも難しいです。

感覚刺激には、目から入ってくる視覚刺激、耳から入ってくる聴覚刺激、皮膚で感じる触覚刺激など、なじみ深い「五感」があります。また、無意識に使っている、前庭覚(平衡感覚)や固有覚(力の入れ具合)という感覚もあります。

こうした感覚刺激に対して、私たちは生きるための原始的な反射である「防衛反応」をします。この反応が、落ち着きのなさと関わるポイントです。

例えば、たくさんの人がいてあちこちから話し声がするところ、大きな音がする場所、密閉された空間でマイクを通した音が聞こえる場面などで、落ち着きがなくなることがある。もしくは、耳をふさぐ、その場から立ち去ろうとする、泣き叫ぶ。

⇒聴覚過敏による防衛反応の可能性が考えられます。

また、感覚統合が上手くいっていない場合に起こることとして、足元が不安定な場所や電車の中など、揺れにおびえて落ち着かない。

⇒前庭覚(平衡感覚)の感覚統合がうまくいっていない時期にある、重力不安の可能性が考えられます。

そんな時の対応方として・・・

【原始系】⇒【識別系】

感覚刺激の交通整理が追い付いていない場合は、原始的な反応をしているだけなので、識別系のスイッチを入れてあげると良いです。

識別系のスイッチとは、ものを見て、触って、音を聞いて、「ん?これなんだ?」と確かめようとする仕組みのことです。

例えば、髪の毛を切ることを嫌がる子どもたちは、首筋や耳に冷たい刃物が当たった時の感覚刺激に対して、原始的な反射である触覚防衛反応がはたらいていることが多いと言われています。

そんな時は、はさみを見せて触らせたり、鏡を見せてどんな風に切るのかを確認させたり、実際に大人が髪の毛を切られている場面を見せたりすると、これから何が起こるのかを理解し確かめることによって、原始的な反射にブレーキがかかるようになります。

このように、感覚の統合がうまくいっていない子どもたちには、「普段から感覚刺激を入れつつ、識別系のネットワークが優位になるようにかかわる」ことも、ポイントの一つです。

是非、お子さまとお出かけされた時などに感覚を意識出来るような声掛けをしてみてあげて下さい。